HOME > 「昔館」の軌跡&「万華鏡」の魅力

「昔館」の軌跡&「万華鏡」の魅力

万華鏡専門店 店主の心得

万華鏡についてよく言われることのひとつに、

一度、廻してしまえば二度と同じ模様が現れないというドラマチックな言い方がある。

果たして呪縛世界の住人のはずであるWaTaSiが、めくるめく世界をめくるめく世界として経験したというのか・・・。

そもそもわたしたちは事象の感受に対して、あまりにも性急で、いつも曖昧な空間を漂っているというのに。

しかしそういうわたしたちが、切り取られた空間というある種の明晰さをもって目前で展開される万華鏡の世界を、

全身全霊でうけとめようとするとき、それはWaTaSiたち人間の五感の発達に大いに貢献するものと・・・。

そして、人間の五感の発達がもたらすものとは・・・。

それはあらゆるすべてのものとの交感・コミュニケーションの可能性を押し広げるということにほかならない。

万華鏡専門店、と聞いてひとつふたつの万華鏡しか頭の中に描く事が出来なかったわたしたちが・・・。

それは想像してみようにも出来ないという、この看板がひきおこすであろうこの混乱こそが目的であり、

ゆえに信号としての役目を十分に果たすであろうという予感・・・。

そして、万華鏡に多大な可能性を背負わせながら・・・。

万華鏡専門店カレイドスコープ昔館は1994年、誕生した。

わたしたちは、あらゆる価値とあらゆるエネルギーの統一をお金に求めてきた歴史を抱える中で生きてきた。

お金を、払う、または、払わない、という行為を伴ないつつ、自身が価値表現の絶対的な表出者なのであり・・・、

そうなってくるとそれはこの世界の王であり、裁判官であるということになってくるのだが、

まったく愉快なことに、そして、もしもこれらのことが自覚出来ないとするなら・・・、

そのうしろにいつの頃か無意識の住人となった神の存在を感じているからなのか。

「中村宗雄の立春」より

「中村宗雄の立春」より

人間の最大想像物、天才の発明とはほかならぬ神であり、金であり、本当の天才の発明とは、

ひとびとをコントロールせずともひとたぴほうりこんだら勝手に機能し始める、バイブルの発明だ。

ちょっと古いが、花咲爺さん、舌切りすずめ、シンデレラ、正直者や働き者がいただけでは、物語は終わらない、そんな貴方に小判やお城・・・。

しかしもっと肝心なのは、

あらゆるすべての物語が、もしかしたら、わたしたちの感性をにぶらせ自身の世界を縮めているのかもしれないということだ。

つまり・・・。

わたしたちは、お金をずっと使ってきた・・・。

いろいろ買ってきたし、いろいろ捨ててきた。

そして今度こそはあざむかれないぞと、ものごころついた頃から知恵をそれなりにつかい、

なのにまったくあっけないほど買い物(マネーを介在する一切のもの)の前にその意思は打ち砕かれる。

そもそも、この世の長い歴史と全地球規模で金システムが繁栄し機能したことをおもえば、

神の前で愚かなのは当然であり、全自分をかけて価値と認めたものがそこへ帰結せずとも、そう悲嘆にくれることはないのかもしれない。

自分の経験と学習をある程度積み上げてきたという大多数をまえにして、

わけ隔てなく横を一線にしての差し出されし買うという行為を通しての物など、

もうないかと思われていたところへ、最期にたち現われし万華鏡専門店、と言っても過言ではないだろう。

Randy & Shelley Knapp

Randy & Shelley Knapp

その門をくぐる人たちも、みなが散々経験してきたことを引っさげてくるということにほかならない。

その気になれば店の隅々ひっくり返さんばかりにしっかり見届けるはずと・・・。

それが店主の自覚であり前提であり、また一家に一台のルーペと顕微鏡が私の人生の態度であることを表明したい。

ONE EASTLAKE KALEIDOSCOPE by Wiley Jobe

ONE EASTLAKE KALEIDOSCOPE by Wiley Jobe

万華鏡を廻したり、ふったりという行為こそが、

すなわち、人間の思考から遠ざけられたパターンやしくみを万華鏡から発見しようとするこころみでもある、という、

まずは位置づけから合意を得るか・・・。

一度、廻してしまえば二度と同じ模様が現れないというドラマチックな言い方がある。

果たして呪縛世界の住人のはずであるWaTaSiが、めくるめく世界をめくるめく世界として経験したというのか・・・。

そもそもわたしたちは事象の感受に対して、あまりにも性急で、いつも曖昧な空間を漂っているというのに。

しかしそういうわたしたちが、切り取られた空間というある種の明晰さをもって目前で展開される万華鏡の世界を、

全身全霊でうけとめようとするとき、それはWaTaSiたち人間の五感の発達に大いに貢献するものと・・・。

そして、人間の五感の発達がもたらすものとは・・・。

それはあらゆるすべてのものとの交感・コミュニケーションの可能性を押し広げるということにほかならない。

万華鏡専門店、と聞いてひとつふたつの万華鏡しか頭の中に描く事が出来なかったわたしたちが・・・。

それは想像してみようにも出来ないという、この看板がひきおこすであろうこの混乱こそが目的であり、

ゆえに信号としての役目を十分に果たすであろうという予感・・・。

そして、万華鏡に多大な可能性を背負わせながら・・・。

万華鏡専門店カレイドスコープ昔館は1994年、誕生した。

わたしたちは、あらゆる価値とあらゆるエネルギーの統一をお金に求めてきた歴史を抱える中で生きてきた。

お金を、払う、または、払わない、という行為を伴ないつつ、自身が価値表現の絶対的な表出者なのであり・・・、

そうなってくるとそれはこの世界の王であり、裁判官であるということになってくるのだが、

まったく愉快なことに、そして、もしもこれらのことが自覚出来ないとするなら・・・、

そのうしろにいつの頃か無意識の住人となった神の存在を感じているからなのか。

「中村宗雄の立春」より

「中村宗雄の立春」より人間の最大想像物、天才の発明とはほかならぬ神であり、金であり、本当の天才の発明とは、

ひとびとをコントロールせずともひとたぴほうりこんだら勝手に機能し始める、バイブルの発明だ。

ちょっと古いが、花咲爺さん、舌切りすずめ、シンデレラ、正直者や働き者がいただけでは、物語は終わらない、そんな貴方に小判やお城・・・。

しかしもっと肝心なのは、

あらゆるすべての物語が、もしかしたら、わたしたちの感性をにぶらせ自身の世界を縮めているのかもしれないということだ。

つまり・・・。

わたしたちは、お金をずっと使ってきた・・・。

いろいろ買ってきたし、いろいろ捨ててきた。

そして今度こそはあざむかれないぞと、ものごころついた頃から知恵をそれなりにつかい、

なのにまったくあっけないほど買い物(マネーを介在する一切のもの)の前にその意思は打ち砕かれる。

そもそも、この世の長い歴史と全地球規模で金システムが繁栄し機能したことをおもえば、

神の前で愚かなのは当然であり、全自分をかけて価値と認めたものがそこへ帰結せずとも、そう悲嘆にくれることはないのかもしれない。

自分の経験と学習をある程度積み上げてきたという大多数をまえにして、

わけ隔てなく横を一線にしての差し出されし買うという行為を通しての物など、

もうないかと思われていたところへ、最期にたち現われし万華鏡専門店、と言っても過言ではないだろう。

Randy & Shelley Knapp

Randy & Shelley Knappその門をくぐる人たちも、みなが散々経験してきたことを引っさげてくるということにほかならない。

その気になれば店の隅々ひっくり返さんばかりにしっかり見届けるはずと・・・。

それが店主の自覚であり前提であり、また一家に一台のルーペと顕微鏡が私の人生の態度であることを表明したい。

ONE EASTLAKE KALEIDOSCOPE by Wiley Jobe

ONE EASTLAKE KALEIDOSCOPE by Wiley Jobe万華鏡を廻したり、ふったりという行為こそが、

すなわち、人間の思考から遠ざけられたパターンやしくみを万華鏡から発見しようとするこころみでもある、という、

まずは位置づけから合意を得るか・・・。

昔館がもうすぐやってくる

私が七歳だった頃のある日、画用紙に青い空のある風景画を描く私のよこから母がつぶやく、

「空はなぜ青くなくてはいけないの」

私がたぶん九歳くらいだった頃のある日、家で不要になったものから何かを作り出す、

今で言えばリサイクルが課題の宿題に、毛糸のセーターから人形を作り出そうとする私の手からそれを奪い、

毛糸が足りないからと片腕を半分にして母が言う

「なぜ片腕が短くてはいけないの」

そして私が中学一年年になったばかりのある日のこと、

たぶんその頃の母といったらミシェル・フーコーやコリン・ウィルソン、そんな人達に夢中だったのだ。

「ねえ路さん。例えば朝起きて歯を磨いて、顔洗ってなんていう事は何も考えずにやっていたりするでしょう。

それを無意識、つまり死んでいるのと同じと言っている人がいるのよ。無意識の状態を生きているとは言わない死んでいるのと同じだって」

「路さん、しっかりとどんな時でも自分は生きていると言うなら、なんとなく振舞ってちゃ駄目だって事なのよ。

たとえ朝起きて歯を唐くときだって意識する-」

母がたった今、だれかの話に共鳴し母自身のすべてを興奮させながら私に言ってきた。

そんな話を聞かされた私自身も新鮮な感覚でいっぱいになっていた。

私のからだじゅうが呼応を繰り返す。

意識・無意識・意識・無意識・意識・無意識…。

この幼き頃、母と交わした影絵のむこうの静かな風景が、あるとき輪郭を現した。

これが生物の世界で言う『すりこみ』というものなのか、この三つの点に位置する『すりこみ』と、長き時を隔てた今を結ぶ四次元的超越視野を知覚できたということこそが「万華鏡専門店」でなければならないという意思を確実に支え、そしてもう一つの重要なファクターである娘の貴紀の誕生がそこに力強さを与えた。

「神内曙光の生花」より

「神内曙光の生花」より

昭和が最期の時を迎えようとしていた63年の冬に貴紀は生まれた。

授乳一日目、赤ん坊を胸に抱きながら涙があとからあとから流れ出て止まらない。

ただ見つめているだけで涙があふれ出してくる。

自分の腹をいためた子なんていう言い方は嘘に違いない。

たったいま、ある一時代を生き抜き、全うしてきた者の威厳と荘厳さをたたえ、すでに独立しきった人間がここにいる。

そんな神々しき存在のすべてを目撃したい。

このとき以来『しっかり見る』と言う行為がもたらす力の可能性を知ることになるのである。

ただただ謙虚になりこの神々しき存在から教えを乞うのみ・・・

果たしてそんな私の態度も見ることから導き出すカに更なる知覚の拡大とバランスを与えたのである。

書物でもない、ことばでもない、ただしっかりと見るだけでいい。

そしてその行為はいつしか自分の実人生において次の時代を指し示した。

私が従来どおりではない万華鏡の存存を知ったのは、テレビから聞こえる「ニューヨークにある万華鏡専門店…」という声と数秒もあったのかというカメラパーンによって映し出された店内であった。

しかしすべてはその一瞬で決まったのである。

アメリカを良く知る友人に頼み、万華鏡を買い付けてもらう。

まだ見ぬ万華鏡であったが店へ迎え入れる準備はすでに整った。

しかし頭のなかで組み立てたストーリーだけでは自由が利かない。

貴紀と私は万華鏡専門店が存在するはずの現場ニューヨークヘと向かった。

「万華鏡専門店」この看板が初めてなら、あらゆることのはじめてを体現しよう…四歳の貴紀と初めて歩くニューヨーク、背筋がぴんとした。

SHERRY MOSER / The Journey

SHERRY MOSER / The Journey

現地でやっと探し当てた店の名は「アフター・ザ・レイン」といった。

しかしマスコミのいい加減さであろうか店は万華鏡専門店ではなかった。

私がここまでのいきさつと万華鏡専門店をオープンさせる事を店主であるデヴィッドに告げると、彼は驚いた面立ちをし応えた。

「それはやめたほうが賢明だ。万華鏡だけではリスクが大きいし、やるなら他の商品もぜひ加えるべき…」

再び店内を見渡してみると銀やガラスのジュエリィと香や石のかたまりなどヒーリンググッズに万華鏡がワンセットになった世界であった。

KEERRY SHEPHERD / Party Scope

KEERRY SHEPHERD / Party Scope

ニューヨークの街は大人の街である。

どんな小さな店でも生花が大きな花瓶にこほれそうなくらい生けられ、提供されるサービスも充実し、深夜に及ぶまでやむことなく夜会の後の宴を飾る。

そんな成熟した大人の時間と文化を享受し尚且つ万華鏡まで選び楽しむというのか。

これこそ日本にあっていい、それも「万華鏡専門店」でなくてはならない。

その意を告げると彼は手のひらに牛の形をした半透明の小さな石をひとつ差し出した。

店がうまくいくように幸運をよぶ石なのだと私に託しながらコージー・ベーカーのところへ行きなさいと私を促した。

コージー・ベーカーこそがこの様々に展開するアメリカの万華鏡の世界を支え牽引してきた重鎮らしい。

次の日、貴紀と私はそのコージー・ベーカー女史がいるというワシントンヘと向かった。

友人に頼みやっと探し当てて送ってもらったダンポール十数ケース分の万華鏡の中に一冊の本があった。

これらの万華鏡を購入した店の主人に「万華鏡の店をやりたいという日本にいるあなたの友人にぜひ渡してほしい。

かならず役に立つだろう」そんなことづけと共に渡された本であった。

「カレイドスコープ ルネッサンス」著者コージー・ベーカー、本の末尾にはブロンドヘアーの年配女性の写真が載っていた。

微笑をたたえているものの、こころなしか寂しげな表情が気になった。

彼女はザ・ブリュースター・ソサエティ・・・万華鏡を発明した学者の名、サー・デヴイツド一ブリュースターを冠したという、

万華鏡クラブの創設者であり会長でもある。

その会長に会いに行けとアフター・ザ・レインの店主デヴィツドは言う。

私はさっそくホテルへ戻り、ワシントンヘ向かうべく、ベビーシッターと通訳の手配をすることにした。

万華鏡専門店をやるためのソサエティー会長との会見である。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」より

もともと万華鏡に趣味を持ち合わせていたというわけではなく・・・

しかし、万華鏡専門店をつくろうという私の思いをどう伝えられるだろう。

ひとつひとつ注意深く言葉を選んでいくことになるだろう。

そのひとつの表現さえもないがしろには出来ない。

私がわたしのことばで表現できるかどうか、英語におきかえる通訳に、どうまず私が表現すべきかを心得なくてはならない。

二人三脚の短時間でやりきらねばならない仕事になるはずだ。

貴紀にはニューヨークでベビーシッターと留守番をしてもらうことにした。

ニューヨーク発ワシントン行きの機中は、アメリカのビジネスマン達だけが乗客のようだった。

これなら通訳がわたしを見つけだすのは簡単だろう。

通路を歩く人ごみの向こうから、地味なスーツを背筋をぴんとはった姿勢で着込んだ日本女性が目の中に飛び込んだ。

うん!この人なら大丈夫。

私はすでに安堵の胸を下ろしていた。

名はFUKIKOといった。

ワシントン空港からミセスベーカー邸に行くまでの車中、FUKIKOにこれまでの経緯と、そして日本ではまったくアメリカ万華鏡が紹介されていない現状、即ち経済の法則というものの中で切り捨てられてきたガラス細工のアメリカンアーティストによる万華鏡が、物だけにとどまらず、情報さえも切り捨てられてきた、ということなどを手早に伝えていく。

そしていま、全く個人的レベルから、この万華鏡世界が日本で姿を現そうという大きな運命を昔館が抱えていることを述べるとFUKIKOは、この通訳の仕事に運命的なものを感じていたことを告白した。

彼女のその直感は今から二十年前、たったひとりで一年間のインド放浪をやってのけたことからくるらしい。

すでに私とFUKIKOは同志であった。

GLEM & BEN STRAUB / Phoenix Polarized Parlour Scope

GLEM & BEN STRAUB / Phoenix Polarized Parlour Scope

ミセスベーカー邸に着き扉が開けられた。

互いが自己紹介を済ませるなりミセスベーカーは言った。

「貴方の店に合うような万華鏡アーティストをすでにピックアップしてあるのよ」万華鏡専門店をやるという私の連格で、

すでに我が事のように新しき誕生の店のあれこれを考えていたのだろう。

それはミセスベーカーの思い描く店ともいえる。

ミセスベーカー邸はツーフロアからなっていて、

メインのリビングは五十畳くらいあり万華鏡がどの部屋のどんな隅でも置かれていた。

簡単な説明を聞きながら隅々まで案内される。

ミセスベーカーは十数年前に息子を交通事故で亡くし、

その悲しみに暮れていたころ美しい万華鏡と出会い自分の心が癒されたということであった。

私の方はいわば娘の誕生によってここに縁を持つことになったのだということを伝えると、

ミセスベーカーは興味深そうに私の顔をのぞきこんだ。

いのちの生と死をかけての再生を果たし、果たそうとしている。

これもまた鏡の功名か。

カレイドスコープ昔館

カレイドスコープ昔館

「貴紀が新しき世界を体験するように私自身も同様にすべてを新しき世界という目線で目撃していきたいのだ。

たとえば、公園の木を見るとき、私と貴紀はまず足元の木の根からはじまって視線を定め、ゆっくりゆっくり太い幹に、

そして視線は更に枝へいき、梢にいき、緑の葉になり、ついにはずうっと向こうのおおきな空になるんです」

ミセスペーカーの感性は即座に私を理解していた。

理解は共感を呼び、共感は更なる理解を呼び、あっというまに時間が過ぎる。

「ぜひKIKIを連れてらっしゃい」私たちは二日後にまた会う約束をした。

「空はなぜ青くなくてはいけないの」

私がたぶん九歳くらいだった頃のある日、家で不要になったものから何かを作り出す、

今で言えばリサイクルが課題の宿題に、毛糸のセーターから人形を作り出そうとする私の手からそれを奪い、

毛糸が足りないからと片腕を半分にして母が言う

「なぜ片腕が短くてはいけないの」

そして私が中学一年年になったばかりのある日のこと、

たぶんその頃の母といったらミシェル・フーコーやコリン・ウィルソン、そんな人達に夢中だったのだ。

「ねえ路さん。例えば朝起きて歯を磨いて、顔洗ってなんていう事は何も考えずにやっていたりするでしょう。

それを無意識、つまり死んでいるのと同じと言っている人がいるのよ。無意識の状態を生きているとは言わない死んでいるのと同じだって」

「路さん、しっかりとどんな時でも自分は生きていると言うなら、なんとなく振舞ってちゃ駄目だって事なのよ。

たとえ朝起きて歯を唐くときだって意識する-」

母がたった今、だれかの話に共鳴し母自身のすべてを興奮させながら私に言ってきた。

そんな話を聞かされた私自身も新鮮な感覚でいっぱいになっていた。

私のからだじゅうが呼応を繰り返す。

意識・無意識・意識・無意識・意識・無意識…。

この幼き頃、母と交わした影絵のむこうの静かな風景が、あるとき輪郭を現した。

これが生物の世界で言う『すりこみ』というものなのか、この三つの点に位置する『すりこみ』と、長き時を隔てた今を結ぶ四次元的超越視野を知覚できたということこそが「万華鏡専門店」でなければならないという意思を確実に支え、そしてもう一つの重要なファクターである娘の貴紀の誕生がそこに力強さを与えた。

「神内曙光の生花」より

「神内曙光の生花」より昭和が最期の時を迎えようとしていた63年の冬に貴紀は生まれた。

授乳一日目、赤ん坊を胸に抱きながら涙があとからあとから流れ出て止まらない。

ただ見つめているだけで涙があふれ出してくる。

自分の腹をいためた子なんていう言い方は嘘に違いない。

たったいま、ある一時代を生き抜き、全うしてきた者の威厳と荘厳さをたたえ、すでに独立しきった人間がここにいる。

そんな神々しき存在のすべてを目撃したい。

このとき以来『しっかり見る』と言う行為がもたらす力の可能性を知ることになるのである。

ただただ謙虚になりこの神々しき存在から教えを乞うのみ・・・

果たしてそんな私の態度も見ることから導き出すカに更なる知覚の拡大とバランスを与えたのである。

書物でもない、ことばでもない、ただしっかりと見るだけでいい。

そしてその行為はいつしか自分の実人生において次の時代を指し示した。

私が従来どおりではない万華鏡の存存を知ったのは、テレビから聞こえる「ニューヨークにある万華鏡専門店…」という声と数秒もあったのかというカメラパーンによって映し出された店内であった。

しかしすべてはその一瞬で決まったのである。

アメリカを良く知る友人に頼み、万華鏡を買い付けてもらう。

まだ見ぬ万華鏡であったが店へ迎え入れる準備はすでに整った。

しかし頭のなかで組み立てたストーリーだけでは自由が利かない。

貴紀と私は万華鏡専門店が存在するはずの現場ニューヨークヘと向かった。

「万華鏡専門店」この看板が初めてなら、あらゆることのはじめてを体現しよう…四歳の貴紀と初めて歩くニューヨーク、背筋がぴんとした。

SHERRY MOSER / The Journey

SHERRY MOSER / The Journey 現地でやっと探し当てた店の名は「アフター・ザ・レイン」といった。

しかしマスコミのいい加減さであろうか店は万華鏡専門店ではなかった。

私がここまでのいきさつと万華鏡専門店をオープンさせる事を店主であるデヴィッドに告げると、彼は驚いた面立ちをし応えた。

「それはやめたほうが賢明だ。万華鏡だけではリスクが大きいし、やるなら他の商品もぜひ加えるべき…」

再び店内を見渡してみると銀やガラスのジュエリィと香や石のかたまりなどヒーリンググッズに万華鏡がワンセットになった世界であった。

KEERRY SHEPHERD / Party Scope

KEERRY SHEPHERD / Party Scopeニューヨークの街は大人の街である。

どんな小さな店でも生花が大きな花瓶にこほれそうなくらい生けられ、提供されるサービスも充実し、深夜に及ぶまでやむことなく夜会の後の宴を飾る。

そんな成熟した大人の時間と文化を享受し尚且つ万華鏡まで選び楽しむというのか。

これこそ日本にあっていい、それも「万華鏡専門店」でなくてはならない。

その意を告げると彼は手のひらに牛の形をした半透明の小さな石をひとつ差し出した。

店がうまくいくように幸運をよぶ石なのだと私に託しながらコージー・ベーカーのところへ行きなさいと私を促した。

コージー・ベーカーこそがこの様々に展開するアメリカの万華鏡の世界を支え牽引してきた重鎮らしい。

次の日、貴紀と私はそのコージー・ベーカー女史がいるというワシントンヘと向かった。

友人に頼みやっと探し当てて送ってもらったダンポール十数ケース分の万華鏡の中に一冊の本があった。

これらの万華鏡を購入した店の主人に「万華鏡の店をやりたいという日本にいるあなたの友人にぜひ渡してほしい。

かならず役に立つだろう」そんなことづけと共に渡された本であった。

「カレイドスコープ ルネッサンス」著者コージー・ベーカー、本の末尾にはブロンドヘアーの年配女性の写真が載っていた。

微笑をたたえているものの、こころなしか寂しげな表情が気になった。

彼女はザ・ブリュースター・ソサエティ・・・万華鏡を発明した学者の名、サー・デヴイツド一ブリュースターを冠したという、

万華鏡クラブの創設者であり会長でもある。

その会長に会いに行けとアフター・ザ・レインの店主デヴィツドは言う。

私はさっそくホテルへ戻り、ワシントンヘ向かうべく、ベビーシッターと通訳の手配をすることにした。

万華鏡専門店をやるためのソサエティー会長との会見である。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」よりもともと万華鏡に趣味を持ち合わせていたというわけではなく・・・

しかし、万華鏡専門店をつくろうという私の思いをどう伝えられるだろう。

ひとつひとつ注意深く言葉を選んでいくことになるだろう。

そのひとつの表現さえもないがしろには出来ない。

私がわたしのことばで表現できるかどうか、英語におきかえる通訳に、どうまず私が表現すべきかを心得なくてはならない。

二人三脚の短時間でやりきらねばならない仕事になるはずだ。

貴紀にはニューヨークでベビーシッターと留守番をしてもらうことにした。

ニューヨーク発ワシントン行きの機中は、アメリカのビジネスマン達だけが乗客のようだった。

これなら通訳がわたしを見つけだすのは簡単だろう。

通路を歩く人ごみの向こうから、地味なスーツを背筋をぴんとはった姿勢で着込んだ日本女性が目の中に飛び込んだ。

うん!この人なら大丈夫。

私はすでに安堵の胸を下ろしていた。

名はFUKIKOといった。

ワシントン空港からミセスベーカー邸に行くまでの車中、FUKIKOにこれまでの経緯と、そして日本ではまったくアメリカ万華鏡が紹介されていない現状、即ち経済の法則というものの中で切り捨てられてきたガラス細工のアメリカンアーティストによる万華鏡が、物だけにとどまらず、情報さえも切り捨てられてきた、ということなどを手早に伝えていく。

そしていま、全く個人的レベルから、この万華鏡世界が日本で姿を現そうという大きな運命を昔館が抱えていることを述べるとFUKIKOは、この通訳の仕事に運命的なものを感じていたことを告白した。

彼女のその直感は今から二十年前、たったひとりで一年間のインド放浪をやってのけたことからくるらしい。

すでに私とFUKIKOは同志であった。

GLEM & BEN STRAUB / Phoenix Polarized Parlour Scope

GLEM & BEN STRAUB / Phoenix Polarized Parlour Scopeミセスベーカー邸に着き扉が開けられた。

互いが自己紹介を済ませるなりミセスベーカーは言った。

「貴方の店に合うような万華鏡アーティストをすでにピックアップしてあるのよ」万華鏡専門店をやるという私の連格で、

すでに我が事のように新しき誕生の店のあれこれを考えていたのだろう。

それはミセスベーカーの思い描く店ともいえる。

ミセスベーカー邸はツーフロアからなっていて、

メインのリビングは五十畳くらいあり万華鏡がどの部屋のどんな隅でも置かれていた。

簡単な説明を聞きながら隅々まで案内される。

ミセスベーカーは十数年前に息子を交通事故で亡くし、

その悲しみに暮れていたころ美しい万華鏡と出会い自分の心が癒されたということであった。

私の方はいわば娘の誕生によってここに縁を持つことになったのだということを伝えると、

ミセスベーカーは興味深そうに私の顔をのぞきこんだ。

いのちの生と死をかけての再生を果たし、果たそうとしている。

これもまた鏡の功名か。

カレイドスコープ昔館

カレイドスコープ昔館 「貴紀が新しき世界を体験するように私自身も同様にすべてを新しき世界という目線で目撃していきたいのだ。

たとえば、公園の木を見るとき、私と貴紀はまず足元の木の根からはじまって視線を定め、ゆっくりゆっくり太い幹に、

そして視線は更に枝へいき、梢にいき、緑の葉になり、ついにはずうっと向こうのおおきな空になるんです」

ミセスペーカーの感性は即座に私を理解していた。

理解は共感を呼び、共感は更なる理解を呼び、あっというまに時間が過ぎる。

「ぜひKIKIを連れてらっしゃい」私たちは二日後にまた会う約束をした。

一家に一台ルーペと顕微鏡

私が二十倍のルーペで観る物は、

部屋の中を飛んでいる蚊や蝿、蛾などの虫達である。

「ハエにも人につくハエと人につかないハエとがある」と友人から聞いた話をある日思い出し、

たまたま部屋の中を自由に飛び回る一匹のハエとの戯れを実践した。

人につくハエとは、はらってもしつこく顔の周りを飛び続ける、あのハエの事である。

それらしきハエがあらわれて注意深く観察してみると、

家の中を歩き回る私の後を追うように、場所を移動するたび、気付けばそのハエも必ず同じ空間にいるのである。

居間のソファーに腰を下ろせば、間もなくあのハエもやって来て、

手、腕、足、頭というように、私の体の上を一通り歩き回っている。

リラックスした身を投げ出す私と、そのハエとの間に緊張感はない。

まさに戯れのひと時であり、そこには密やかな喜びさえもあったのだ。

一晩経ち次の日、迎えた朝、さっそく私は起きぬけにあのハエをさがす。

『見つけた!』妙にうれしい。

私はさっそくソファーに身を投げ出し座り、あのハエがやって来て体の上を歩き回ってくれるのを待つ。

姿を認めあえた時、このハエはいったい何を食べているんだろう、お腹はすかせてないだろうか。

私は冷蔵車をあけハムを取り出しテーブルの上に差し出した。

ところがハエは素通りするばかり、はて!それでは甘いお饅頭のあんこはどうだろうと、差し出してみるとペロペロなめ出した。

ガラスのテーブルに小きな水溜りをつくってやれば今度は水飲みに精を出す。

ある日外出から帰った私は、はいていた靴下を脱ぎ捨て、パリアフリーの状態でソファーに座り、あのハエを待った。

今日も居てくれた事が嬉しい、あのハエがやって来た私の素足の上を軽やかにスキップし、

また時には畳の上をすり足で歩くかのように上へ下へと動き回る。

こうして、一匹の小さな虫であるハエを相手に、私は連続する時間という中で、きわめてはっきりした感情の芽生えを経験した。

ハエと共に暮らした一週間が過ぎ家人が今日、帰ってくる。

私はこの一週間に起こった事の全てを、感情のひとひだも漏らさず話して聞かせたいと、あのハエを捜した。

ところがあのハエの姿が、一向に見つけ出せない。

どれほど捜しただろう。

次の日も、次の日も、しかし……あのハエが私の前に姿を現す事は二度となかったのである。

こと昆虫や虫達について、もっぱら私達に知らされた事といったら、その物達の標本的な写真であり、記録の為にそこへ記された名前である。

彼らの暮らしぶりとなると獲物に食いつく姿か、交尾の姿でしかない。

飼ってその虫に気に入りの名前をつけたとしても…例えば…ケセランパサランみたいな素敵な名前をつけて呼んだとしても、やって来るなんて話は聞いた事もないから尚更、人と虫達との隔たりの距離は大きい。

そもそも私達の生活空間のより近い所に居続けたはずの、その小さき存在の全体でさえ、しかと見届けたという事があっただろうか。

人同志のコミュニケーションの難しさがよく言われるが、虫達とのコミュニケーションにアプローチしてみるなんて事が、案外、人間が持つナノスペース的長大な能力を引き出したり、未確認生物を知覚するヒントを与えるかも知れない。

それに、未知世界を凝視しようとする力のこもった私の全体は、自ら発し自らへ返っていく、快いエネルギーの流動感と、わからずじまいの私の宇宙に想像のイマジネーションを与える。

科学者でもなくそんな事が存分に経験できるのである。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」より

コミュニケーションその可能性を探る第一実験を、この身近な虫達にアプローチする事から始めてみる。

人が人とのコミュニケーションにおいて使う方法を虫達に表明する事が原点である。

夏になった。

東京のど真ん中とはいえ、土と苔のある小さな自然環境が家の周りに残されている。

蚊もやたらと多くなってきた。刺されれば痒い。

いつも通りパチンと殺そうとした時、ふと想像してみる。

いったいこの蚊はどのくらい生きるのだろうか。

ルーペを取り出し捕まえた蚊を試験管越しに観察する。

まずその試験管を目前に持ち、私はおじぎをする。

「ワタシハ アラキ ミチデス ドウゾヨロシク アナタヲ シッカリミタクテ ココニハイッテモライマシタ ドウゾ ミセテタグサイ」

最初は蚊も逃げる一心で試験管の出口を激しく叩く…あきらめか、疲れか、それも次第に落ち着いてくる。

私は冷蔵庫から少量の蜜蝋を取り出し、蚊にやった。

Illusion

Illusion

二十倍のルーペで観るとは、試験管とルーペと私が一体になった状態、つまり接眼して対象を観るのである。

そこに見る物はルーペの大きさに拡大された、蚊のクローズアップである。

蚊の長い口が何層にも分かれた刷毛のような物である事がよく分かる。

身のこなしがスマートでまさか、その小さな細い体に埃やゴミがたくさん付着しているとは思いも寄らなかった。

蚊についてはいくつかの、面白い経験をしたが驚いた事に、蚊に同じ顔などなかったし、

その多様性は、人間の赤ん坊を見た時と同じ位である。

ある夏の昼下がり、部屋の上空を蚊がヒュンヒュンと飛んでいる。

刺されれば痒みに悩まされる。

その蚊を一撃で潰す事に疑問も躊躇もなかったはずが…しかし徹底的に殺せない自分があったのである。

試験管とルーペと私が一体になった体験とは、等身大に物を見るという体験であった。

等身大に物を見るとは、自身がそれ以外の他に対して、能動的、または受動的に引き起こされるリアリズムの体験である。

想像、働き掛けと抑制と…三つ揃っているのだから、やはりというか、そこには幸福感も、ささやかながらあるのである。

私は一匹の小さな虫に対して、かつて経験した事のない、強烈で変革的な感覚を持ったのである。

蚊…その生命に、初めてリアリティーを感じる事ができたのである。

『虫一匹も殺せない…』その一匹を殺すか、殺さないのか、その境を成している一線とは、予想以上に大きく根源的な隔たりがありそうだ。

ある日、ふと窓辺に目をやると、一匹の蚊がその身を小さく縮ませながら死んでいた。

羽をすぼめ足も硬直して伸びきり、今にも窓辺で吹く風にあおられ外にとばされそうだ。

しかしその蚊をルーペで覗いた私は我が目を疑った。

なんと蚊の胸の筋肉は、まるでそこから音が聞こえてくるくらいに、力強く鼓動していたのである。

私はこの蚊の身の上に、いったい何が起こっているのか観察を続けてみた。

三、四時間が経った。

しかしその間、一度もその蚊は起き上がることなく、静かに死んでいった。

これがその生き物の、寿命をまっとうした自然な死の営みなのか私にはわからないが、少なくともその様は大往生を印象づけたのである。

前にも言ったとおり、虫たちとのコミュニケーションは果たして成立するのだろうか。

私はちょっと風変わりな一冊の昆虫図鑑を手に入れた。

昆虫図鑑というより、昆虫の写真集といったふうで、その映像のほとんどは昆虫の巨大拡大写真なのであった。

例えばハエのからだに別の小さな虫が棲みついているかと思えば、更にその小さな虫に別の虫が巣食っていたりという具合である。

ダニならこぶしくらい、クモなら二ページを使う拡大写真で、クモの八つある目がしっかりと映し出されているのだ。

貴紀と公園へ出掛けた。

運良く食事中のクモに出くわした。食後のクモのあとをつけてみる。

あっちに行ったり、こっちに行ったり、草むらに顔を突っ込みしつこく追いかける。

二三段、階段を上り始めたとき、ふとクモは立ち止まり、くるリとこちらに向きを変えた。

そして立っている私に首を起こしてその顔を見せた。

二~四秒の間があった。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」より

なぜかこのクモが、もうあとをつけないでくれといっているような気がして私は心の中で了解した。

ふいにクモがこちらを振り向き、みつめた顔は、まったくあの昆虫図鑑のクローズアップ写真と同じであった。

八つある目に困惑することなく、見つめられたという感覚が持てたことがおもしろおかしい。

しかし私はこの一件で、あの昆虫図鑑がなぜ拡大写真集になっていたのかが分かった気がしたのである。

ところで見るという行為を簡単に考えがちであるが、実はそうなかなか簡単に見せてもらえるものではないことを顕微鏡観察で知った。

一事が万事とわきまえる私としては、この体験も人生の貴重な一大事である。

その前に余談ではあるがひとこと・・・粘土と顕微鏡だけは絶対に重さが必要である。

顕微鏡観察をしようと、プレパラートに夏の夜店で、貴紀がすくった金魚が泳ぐ水槽の水を一滴たらし、カバーグラスで覆う。

さあ準備はできた。覗いてみる

がしかしそこには何も無い。

ピント合わせを何度か繰り返す。

依然として何も現れてはこない。

今度はもっと慎重にピント合わせをしてみる。

一~二時間という時間が過ぎた頃である。

かすかに影のように映るものが見えだした。

さて次になにが起きたかというと、それまで何も無いとピントを動かし続けたはずだったが、今度はどのピントに合わせても、それぞれに映し出される像がそこにあるのだ。

「WISHES」SHERRY MOSER

「WISHES」SHERRY MOSER

かすかな影がその色をますます濃くして現れるものとは、

せかせかと、せわしなく動き回る米粒のような形をした生き物だったり、大蛇のような風采で、突進につぐ突進を繰り返していたり。

やがて時間が経ってくると、辺りの風景は一気に荒涼と化してくる。

面白いことにプレパラートにここかしこと張りついている、あらゆる形のひとつひとつが、まるで私達の記憶の断片という形を成している。

例えばハイヒールの形だったり、ヤカンやナベのようだったりと、記憶と想像の宝庫になってくるのだ。

それにカバーグラスの一辺の距離といったら、それはそれは長旅で、その一センチの距離を見届けるのに数十分はかかるのである。

そしてこのような体験を何度も繰り返したことから次のことが分かったのである。

自分が、あるものをはじめて見ようとする時、

まず己の細胞達にその準備と、新たなる感性の扉を開かんとする時間をかけた訓練が必要だという事である。

このあたりのことは正確には言えるはずは無いのだが、

つまり、これらの行いが、遺伝子の記憶の紐解きなのか、新たなる云々、なのであるかという点において・・・。

見ようという強い意思とそれに対する準備と忍耐をもって接すると、たいがい見えてくる。

テレビのビデオデッキの調子が悪くなり、カバーを外してまずはジーッと数分ながめる。

眺める内にどこか、バランスを崩していそうなところが見えてくる。

押しても駄目なら引いてみな、そんな言葉があったはずだ。

やってみるとはたしてそれは的を得ているのだ。

あるときには電話のファクシミリ機が壊れたが、それらもどこに問題があるのかを見抜いた。

たった一つのプラスチックでできた小さな部品の摩耗が原因だったのである。

電話会社は直しても新しいのを買ったのと金額は変わらないと言う。

私はそこらへんにあるプラスチックの塊からその部品を創り出した。

生き物との戯れにとどまらず、私とあらゆる現象との疎通に思いをはせてみる。

最近、私は面白い実験を思いついた。

見るという行為にアグレッシプな具体性を与えたくなったのだ。

見る、見られる、のあいだにきわめて不安定な空間を作り出すのだ。

その方法も全く私の思いつきである。

部屋の中を飛んでいる蚊や蝿、蛾などの虫達である。

「ハエにも人につくハエと人につかないハエとがある」と友人から聞いた話をある日思い出し、

たまたま部屋の中を自由に飛び回る一匹のハエとの戯れを実践した。

人につくハエとは、はらってもしつこく顔の周りを飛び続ける、あのハエの事である。

それらしきハエがあらわれて注意深く観察してみると、

家の中を歩き回る私の後を追うように、場所を移動するたび、気付けばそのハエも必ず同じ空間にいるのである。

居間のソファーに腰を下ろせば、間もなくあのハエもやって来て、

手、腕、足、頭というように、私の体の上を一通り歩き回っている。

リラックスした身を投げ出す私と、そのハエとの間に緊張感はない。

まさに戯れのひと時であり、そこには密やかな喜びさえもあったのだ。

一晩経ち次の日、迎えた朝、さっそく私は起きぬけにあのハエをさがす。

『見つけた!』妙にうれしい。

私はさっそくソファーに身を投げ出し座り、あのハエがやって来て体の上を歩き回ってくれるのを待つ。

姿を認めあえた時、このハエはいったい何を食べているんだろう、お腹はすかせてないだろうか。

私は冷蔵車をあけハムを取り出しテーブルの上に差し出した。

ところがハエは素通りするばかり、はて!それでは甘いお饅頭のあんこはどうだろうと、差し出してみるとペロペロなめ出した。

ガラスのテーブルに小きな水溜りをつくってやれば今度は水飲みに精を出す。

ある日外出から帰った私は、はいていた靴下を脱ぎ捨て、パリアフリーの状態でソファーに座り、あのハエを待った。

今日も居てくれた事が嬉しい、あのハエがやって来た私の素足の上を軽やかにスキップし、

また時には畳の上をすり足で歩くかのように上へ下へと動き回る。

こうして、一匹の小さな虫であるハエを相手に、私は連続する時間という中で、きわめてはっきりした感情の芽生えを経験した。

ハエと共に暮らした一週間が過ぎ家人が今日、帰ってくる。

私はこの一週間に起こった事の全てを、感情のひとひだも漏らさず話して聞かせたいと、あのハエを捜した。

ところがあのハエの姿が、一向に見つけ出せない。

どれほど捜しただろう。

次の日も、次の日も、しかし……あのハエが私の前に姿を現す事は二度となかったのである。

こと昆虫や虫達について、もっぱら私達に知らされた事といったら、その物達の標本的な写真であり、記録の為にそこへ記された名前である。

彼らの暮らしぶりとなると獲物に食いつく姿か、交尾の姿でしかない。

飼ってその虫に気に入りの名前をつけたとしても…例えば…ケセランパサランみたいな素敵な名前をつけて呼んだとしても、やって来るなんて話は聞いた事もないから尚更、人と虫達との隔たりの距離は大きい。

そもそも私達の生活空間のより近い所に居続けたはずの、その小さき存在の全体でさえ、しかと見届けたという事があっただろうか。

人同志のコミュニケーションの難しさがよく言われるが、虫達とのコミュニケーションにアプローチしてみるなんて事が、案外、人間が持つナノスペース的長大な能力を引き出したり、未確認生物を知覚するヒントを与えるかも知れない。

それに、未知世界を凝視しようとする力のこもった私の全体は、自ら発し自らへ返っていく、快いエネルギーの流動感と、わからずじまいの私の宇宙に想像のイマジネーションを与える。

科学者でもなくそんな事が存分に経験できるのである。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」よりコミュニケーションその可能性を探る第一実験を、この身近な虫達にアプローチする事から始めてみる。

人が人とのコミュニケーションにおいて使う方法を虫達に表明する事が原点である。

夏になった。

東京のど真ん中とはいえ、土と苔のある小さな自然環境が家の周りに残されている。

蚊もやたらと多くなってきた。刺されれば痒い。

いつも通りパチンと殺そうとした時、ふと想像してみる。

いったいこの蚊はどのくらい生きるのだろうか。

ルーペを取り出し捕まえた蚊を試験管越しに観察する。

まずその試験管を目前に持ち、私はおじぎをする。

「ワタシハ アラキ ミチデス ドウゾヨロシク アナタヲ シッカリミタクテ ココニハイッテモライマシタ ドウゾ ミセテタグサイ」

最初は蚊も逃げる一心で試験管の出口を激しく叩く…あきらめか、疲れか、それも次第に落ち着いてくる。

私は冷蔵庫から少量の蜜蝋を取り出し、蚊にやった。

Illusion

Illusion二十倍のルーペで観るとは、試験管とルーペと私が一体になった状態、つまり接眼して対象を観るのである。

そこに見る物はルーペの大きさに拡大された、蚊のクローズアップである。

蚊の長い口が何層にも分かれた刷毛のような物である事がよく分かる。

身のこなしがスマートでまさか、その小さな細い体に埃やゴミがたくさん付着しているとは思いも寄らなかった。

蚊についてはいくつかの、面白い経験をしたが驚いた事に、蚊に同じ顔などなかったし、

その多様性は、人間の赤ん坊を見た時と同じ位である。

ある夏の昼下がり、部屋の上空を蚊がヒュンヒュンと飛んでいる。

刺されれば痒みに悩まされる。

その蚊を一撃で潰す事に疑問も躊躇もなかったはずが…しかし徹底的に殺せない自分があったのである。

試験管とルーペと私が一体になった体験とは、等身大に物を見るという体験であった。

等身大に物を見るとは、自身がそれ以外の他に対して、能動的、または受動的に引き起こされるリアリズムの体験である。

想像、働き掛けと抑制と…三つ揃っているのだから、やはりというか、そこには幸福感も、ささやかながらあるのである。

私は一匹の小さな虫に対して、かつて経験した事のない、強烈で変革的な感覚を持ったのである。

蚊…その生命に、初めてリアリティーを感じる事ができたのである。

『虫一匹も殺せない…』その一匹を殺すか、殺さないのか、その境を成している一線とは、予想以上に大きく根源的な隔たりがありそうだ。

ある日、ふと窓辺に目をやると、一匹の蚊がその身を小さく縮ませながら死んでいた。

羽をすぼめ足も硬直して伸びきり、今にも窓辺で吹く風にあおられ外にとばされそうだ。

しかしその蚊をルーペで覗いた私は我が目を疑った。

なんと蚊の胸の筋肉は、まるでそこから音が聞こえてくるくらいに、力強く鼓動していたのである。

私はこの蚊の身の上に、いったい何が起こっているのか観察を続けてみた。

三、四時間が経った。

しかしその間、一度もその蚊は起き上がることなく、静かに死んでいった。

これがその生き物の、寿命をまっとうした自然な死の営みなのか私にはわからないが、少なくともその様は大往生を印象づけたのである。

前にも言ったとおり、虫たちとのコミュニケーションは果たして成立するのだろうか。

私はちょっと風変わりな一冊の昆虫図鑑を手に入れた。

昆虫図鑑というより、昆虫の写真集といったふうで、その映像のほとんどは昆虫の巨大拡大写真なのであった。

例えばハエのからだに別の小さな虫が棲みついているかと思えば、更にその小さな虫に別の虫が巣食っていたりという具合である。

ダニならこぶしくらい、クモなら二ページを使う拡大写真で、クモの八つある目がしっかりと映し出されているのだ。

貴紀と公園へ出掛けた。

運良く食事中のクモに出くわした。食後のクモのあとをつけてみる。

あっちに行ったり、こっちに行ったり、草むらに顔を突っ込みしつこく追いかける。

二三段、階段を上り始めたとき、ふとクモは立ち止まり、くるリとこちらに向きを変えた。

そして立っている私に首を起こしてその顔を見せた。

二~四秒の間があった。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」よりなぜかこのクモが、もうあとをつけないでくれといっているような気がして私は心の中で了解した。

ふいにクモがこちらを振り向き、みつめた顔は、まったくあの昆虫図鑑のクローズアップ写真と同じであった。

八つある目に困惑することなく、見つめられたという感覚が持てたことがおもしろおかしい。

しかし私はこの一件で、あの昆虫図鑑がなぜ拡大写真集になっていたのかが分かった気がしたのである。

ところで見るという行為を簡単に考えがちであるが、実はそうなかなか簡単に見せてもらえるものではないことを顕微鏡観察で知った。

一事が万事とわきまえる私としては、この体験も人生の貴重な一大事である。

その前に余談ではあるがひとこと・・・粘土と顕微鏡だけは絶対に重さが必要である。

顕微鏡観察をしようと、プレパラートに夏の夜店で、貴紀がすくった金魚が泳ぐ水槽の水を一滴たらし、カバーグラスで覆う。

さあ準備はできた。覗いてみる

がしかしそこには何も無い。

ピント合わせを何度か繰り返す。

依然として何も現れてはこない。

今度はもっと慎重にピント合わせをしてみる。

一~二時間という時間が過ぎた頃である。

かすかに影のように映るものが見えだした。

さて次になにが起きたかというと、それまで何も無いとピントを動かし続けたはずだったが、今度はどのピントに合わせても、それぞれに映し出される像がそこにあるのだ。

「WISHES」SHERRY MOSER

「WISHES」SHERRY MOSERかすかな影がその色をますます濃くして現れるものとは、

せかせかと、せわしなく動き回る米粒のような形をした生き物だったり、大蛇のような風采で、突進につぐ突進を繰り返していたり。

やがて時間が経ってくると、辺りの風景は一気に荒涼と化してくる。

面白いことにプレパラートにここかしこと張りついている、あらゆる形のひとつひとつが、まるで私達の記憶の断片という形を成している。

例えばハイヒールの形だったり、ヤカンやナベのようだったりと、記憶と想像の宝庫になってくるのだ。

それにカバーグラスの一辺の距離といったら、それはそれは長旅で、その一センチの距離を見届けるのに数十分はかかるのである。

そしてこのような体験を何度も繰り返したことから次のことが分かったのである。

自分が、あるものをはじめて見ようとする時、

まず己の細胞達にその準備と、新たなる感性の扉を開かんとする時間をかけた訓練が必要だという事である。

このあたりのことは正確には言えるはずは無いのだが、

つまり、これらの行いが、遺伝子の記憶の紐解きなのか、新たなる云々、なのであるかという点において・・・。

見ようという強い意思とそれに対する準備と忍耐をもって接すると、たいがい見えてくる。

テレビのビデオデッキの調子が悪くなり、カバーを外してまずはジーッと数分ながめる。

眺める内にどこか、バランスを崩していそうなところが見えてくる。

押しても駄目なら引いてみな、そんな言葉があったはずだ。

やってみるとはたしてそれは的を得ているのだ。

あるときには電話のファクシミリ機が壊れたが、それらもどこに問題があるのかを見抜いた。

たった一つのプラスチックでできた小さな部品の摩耗が原因だったのである。

電話会社は直しても新しいのを買ったのと金額は変わらないと言う。

私はそこらへんにあるプラスチックの塊からその部品を創り出した。

生き物との戯れにとどまらず、私とあらゆる現象との疎通に思いをはせてみる。

最近、私は面白い実験を思いついた。

見るという行為にアグレッシプな具体性を与えたくなったのだ。

見る、見られる、のあいだにきわめて不安定な空間を作り出すのだ。

その方法も全く私の思いつきである。

思考の先端

「見る」「見られる」の間に、密度の違う空間をつくりだす。

ゆらぎの空間を内包するブラックホールの入り口をつくるのだ。

その入り口とは、同時に出口でもあり、通路でもある。

この空間に混然とある、こちらとあちらの世界を束ねる瞬間であり、この通路の存在によって、またこの事を知るのである。

私がこのような発想をするに至ったのは、分子の世界を知ったことが影響している。

カップに入れられた紅茶のティーバックが、湯を茶色に染めあげるのは、水の分子が活発に動き回り、茶の葉を叩くからである。

という話を聞いた時である。

私が受けたショックは大きかった。

以来、分子レベルでものを見、考えるという想像力を持つ事が、思考の先端とでもいう世界を創り出していったのだ。

十億分の一ミリの世界であるナノスペースに、底知れなくうごめく世界と、

私達が容易に「見た」「触れた」と意識できるこの目前の空間とが混然と横たわっているのだ。

ここにごくごく微細な、空間にあけられた穴であり、その通路で束ねられた瞬間が、次にまたがる世界へと連携した放射を繰り返す。

私の洞察的空想は実際の体感を伴う経験を積む事によって、思考の先端なる世界にたどりついた。

経験に基づいて言うなら、幾通りかの方法が試され、そしてそのどれもが当を得たものであったのだ。

この空間に一点の密度の違うものを差し挟むという思いつきも、

昔ある科学ドキュメンタリー番組の中で描かれ、私の中で連綿と生き続けていた、ある印象がヒントになっている。

それは歩留まりの良い、生産コストを著しく下げる半導体を作り上げる為に、

ほんの僅かの異物材料を放り込む事が、素材の純度を高めたというものであった。

家の玄関のドアなどに、一センチくらいのレンズでつくられた覗き窓があるが、そこに光を通さない黒の覆いをする。

そして覆いの上から針先で、チョンと当てたくらいの微細な穴をあけるのだ。

・・・この瞬間の作業の最中には決して息をしてはならない・・・覗き穴の向こう側が、ただの廊下の壁では初心者には相応しくない。

できればその向こうが外に向かっていて、しかもビルに阻まれることなく、空の色と結ばれるような場所が望ましい。

そうやって慎重にあけられた徹細なる穴を、こちら側を暗くした環境のなかで、まるで何かを待つが如く見つめ続ける。

時には穴から遠ざかり、時にはこの穴に我が目をこすりつけんばかり、ピタリと張りつき見るのだ。

そのうち小さな一点を見続けた影響か、目はチカチカ、足もフラフラしてくるのだが、

これを何度か繰り返すうちに、集約されたあるイメージが網膜の裏側に残るはずだ。

しかし、ここで何を見たか、聞いたか、感じたか、早々たやすく教える訳にはいかない。

それにしても、ここが己の身体的深みにまで及ぷある種、調教期間だったように思う。

ヒトが念じる、などと言うつまり思念や、気分の気なども、粒子のようにできた物質のようなものであり、

或いは泡のようなものである、というように感じられてくる。

もはや身体やHEADの世界を通り越し、自らが主体であったはずのところの、

発せしものが、思考の先端として気化し、放出され、世界を感じ取るのである(自ら放出したエネルギーが再び返ってくる様に)。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」より

しかし際限なく、いつまでもドアにへばりつく私に、家人が白い目を向けだした。

ある日、玄関のドアが外へ大きく開かれ、その鉄扉の内側が白日のもとにさらされたのだが、

驚くなかれ扉のペンキが、まるでドロリと溶け落ちたようになっていたのである。

さて次なる方法だが、それは窓に吊るされた厚手のカーテン地に、

一ミリ程の小さな穴をあけることによって玄関の覗き穴と同様の仕掛を作るというものであった。

これらの経験のうちに、自ら発し成長していった触覚が再び、直感的思考と肉体との乖離をうめるべく、示唆としての技を与える。

指と指の間にかすかにつくる隙間や、目を閉じ、瞳を覆う涙をレンズに見立て、

増幅したゆがみに起こる光りのオーロラになにかを見ようとする我の在り方を作り出す。

これらの執拗なまでの、見るという行為を支えているものは、同時にめくるめいている宇宙というこの世界を理解し、

描写してみたいという願望であり、だとするなら、そこに居る者が果たして時空をたてにしたストーリーというものを、

抱え込んでいるのか、という謎の一端を解体したいという誘惑なのである。

この充満した粒子や泡をどこまで知覚し、とぎすました触覚を漂わそうというのか。

この目前の宇宙で、或いは私という心と肉体の大字宙の中で、

起こっているにもかかわらず漠然としたワタシの意識には届かないという可能性に気付き、壮大なる曖昧さからの離脱を試みる。

それは私自身の感受性の限界に挑もうとするスリルある想像の戯れなのである。

「宇宙人的なる発想」とでもいう、思考へのアプローチを試みるのも、なかなか面白い。

「NEW CHANDOLA」SHERRY MOSER

「NEW CHANDOLA」SHERRY MOSER

都会の夜、ここは六階。窓に掛けられた厚手のカーテン越しに、外の気配を形作るそこここの明かりを感じ取ろうと、

私は吊るされたカーテンの前に立つ。

すぐ前は公園である。

いつもなら強く放たれる照明で、点々と明かりの粒が布を通して見えて来る。

車のヘッドライトだって一筋の明かりをもたらす筈だった。

しかし今日のカーテンの向こうは、あくまで暗黒だ。しばらく待ってみよう。

下界はもしかすると、停電で闇夜に暮れているのかもしれない。

車やオートバイの爆音は轟くものの、明かりの気配は決してこの布を透かして届きはしない。

私は困惑し少し太めの長い針の先をしっかり手に持ち、再び布の前に立つ。

一拍おいた後邪念の入る余地もなく息を殺し、真剣白刃取りの緊迫感をもって、えいっと満身の力をこめた。

ほんの針先が布の一点に触れるようにと・・・。

其の時だ。一点をついたはずだったのに、この一瞬で全ての明かりが一斉にともり出したのだ。

軽やかな一撃で暗黒のカーテンが、ボソボソと光りの隙間だらけになったのである。

ウヘェーッ!なんて宇宙人てかっこいいの!

私は宇宙人的表現に深くため息をついた。

私はもうこのヒトの世に、かわり映えもせずあふれている意味というものにあきあきしていた。

ゆらぎの空間を内包するブラックホールの入り口をつくるのだ。

その入り口とは、同時に出口でもあり、通路でもある。

この空間に混然とある、こちらとあちらの世界を束ねる瞬間であり、この通路の存在によって、またこの事を知るのである。

私がこのような発想をするに至ったのは、分子の世界を知ったことが影響している。

カップに入れられた紅茶のティーバックが、湯を茶色に染めあげるのは、水の分子が活発に動き回り、茶の葉を叩くからである。

という話を聞いた時である。

私が受けたショックは大きかった。

以来、分子レベルでものを見、考えるという想像力を持つ事が、思考の先端とでもいう世界を創り出していったのだ。

十億分の一ミリの世界であるナノスペースに、底知れなくうごめく世界と、

私達が容易に「見た」「触れた」と意識できるこの目前の空間とが混然と横たわっているのだ。

ここにごくごく微細な、空間にあけられた穴であり、その通路で束ねられた瞬間が、次にまたがる世界へと連携した放射を繰り返す。

私の洞察的空想は実際の体感を伴う経験を積む事によって、思考の先端なる世界にたどりついた。

経験に基づいて言うなら、幾通りかの方法が試され、そしてそのどれもが当を得たものであったのだ。

この空間に一点の密度の違うものを差し挟むという思いつきも、

昔ある科学ドキュメンタリー番組の中で描かれ、私の中で連綿と生き続けていた、ある印象がヒントになっている。

それは歩留まりの良い、生産コストを著しく下げる半導体を作り上げる為に、

ほんの僅かの異物材料を放り込む事が、素材の純度を高めたというものであった。

家の玄関のドアなどに、一センチくらいのレンズでつくられた覗き窓があるが、そこに光を通さない黒の覆いをする。

そして覆いの上から針先で、チョンと当てたくらいの微細な穴をあけるのだ。

・・・この瞬間の作業の最中には決して息をしてはならない・・・覗き穴の向こう側が、ただの廊下の壁では初心者には相応しくない。

できればその向こうが外に向かっていて、しかもビルに阻まれることなく、空の色と結ばれるような場所が望ましい。

そうやって慎重にあけられた徹細なる穴を、こちら側を暗くした環境のなかで、まるで何かを待つが如く見つめ続ける。

時には穴から遠ざかり、時にはこの穴に我が目をこすりつけんばかり、ピタリと張りつき見るのだ。

そのうち小さな一点を見続けた影響か、目はチカチカ、足もフラフラしてくるのだが、

これを何度か繰り返すうちに、集約されたあるイメージが網膜の裏側に残るはずだ。

しかし、ここで何を見たか、聞いたか、感じたか、早々たやすく教える訳にはいかない。

それにしても、ここが己の身体的深みにまで及ぷある種、調教期間だったように思う。

ヒトが念じる、などと言うつまり思念や、気分の気なども、粒子のようにできた物質のようなものであり、

或いは泡のようなものである、というように感じられてくる。

もはや身体やHEADの世界を通り越し、自らが主体であったはずのところの、

発せしものが、思考の先端として気化し、放出され、世界を感じ取るのである(自ら放出したエネルギーが再び返ってくる様に)。

「野田唐峯の自由花」より

「野田唐峯の自由花」よりしかし際限なく、いつまでもドアにへばりつく私に、家人が白い目を向けだした。

ある日、玄関のドアが外へ大きく開かれ、その鉄扉の内側が白日のもとにさらされたのだが、

驚くなかれ扉のペンキが、まるでドロリと溶け落ちたようになっていたのである。

さて次なる方法だが、それは窓に吊るされた厚手のカーテン地に、

一ミリ程の小さな穴をあけることによって玄関の覗き穴と同様の仕掛を作るというものであった。

これらの経験のうちに、自ら発し成長していった触覚が再び、直感的思考と肉体との乖離をうめるべく、示唆としての技を与える。

指と指の間にかすかにつくる隙間や、目を閉じ、瞳を覆う涙をレンズに見立て、

増幅したゆがみに起こる光りのオーロラになにかを見ようとする我の在り方を作り出す。

これらの執拗なまでの、見るという行為を支えているものは、同時にめくるめいている宇宙というこの世界を理解し、

描写してみたいという願望であり、だとするなら、そこに居る者が果たして時空をたてにしたストーリーというものを、

抱え込んでいるのか、という謎の一端を解体したいという誘惑なのである。

この充満した粒子や泡をどこまで知覚し、とぎすました触覚を漂わそうというのか。

この目前の宇宙で、或いは私という心と肉体の大字宙の中で、

起こっているにもかかわらず漠然としたワタシの意識には届かないという可能性に気付き、壮大なる曖昧さからの離脱を試みる。

それは私自身の感受性の限界に挑もうとするスリルある想像の戯れなのである。

「宇宙人的なる発想」とでもいう、思考へのアプローチを試みるのも、なかなか面白い。

「NEW CHANDOLA」SHERRY MOSER

「NEW CHANDOLA」SHERRY MOSER都会の夜、ここは六階。窓に掛けられた厚手のカーテン越しに、外の気配を形作るそこここの明かりを感じ取ろうと、

私は吊るされたカーテンの前に立つ。

すぐ前は公園である。

いつもなら強く放たれる照明で、点々と明かりの粒が布を通して見えて来る。

車のヘッドライトだって一筋の明かりをもたらす筈だった。

しかし今日のカーテンの向こうは、あくまで暗黒だ。しばらく待ってみよう。

下界はもしかすると、停電で闇夜に暮れているのかもしれない。

車やオートバイの爆音は轟くものの、明かりの気配は決してこの布を透かして届きはしない。

私は困惑し少し太めの長い針の先をしっかり手に持ち、再び布の前に立つ。

一拍おいた後邪念の入る余地もなく息を殺し、真剣白刃取りの緊迫感をもって、えいっと満身の力をこめた。

ほんの針先が布の一点に触れるようにと・・・。

其の時だ。一点をついたはずだったのに、この一瞬で全ての明かりが一斉にともり出したのだ。

軽やかな一撃で暗黒のカーテンが、ボソボソと光りの隙間だらけになったのである。

ウヘェーッ!なんて宇宙人てかっこいいの!

私は宇宙人的表現に深くため息をついた。

私はもうこのヒトの世に、かわり映えもせずあふれている意味というものにあきあきしていた。

天才の時代

私は子供を産むという経験をしたことで、かつては誰にでも天才の時代があったことを知った。

なぜかその天才の時代とは一歳半までだろうと、内なる私の声が教える。

この時代を大切にしよう。

私はこの直感からもたらされる、内なる響きを素直に受け入れ、私の全エネルギーを燃やし尽くしてでも、

この時代をしっかりと目撃することを固く決意したのだった。

娘の貴紀が誕生し、半年以上が経とうとしていたが、私は相変わらず毎日泣き暮らしていた。

私のような何のとりえもなく、自分に少しばかりの価値さえも感じることができない、

あくまでもちっほけでみじめな私に、これほどまでに絶大にして、確かな幸福感を与えられたのである。

神様ありがとう。

子は宝と言うではないか、本当にありがたい。

かつて苦しい時の神頼みに、神が存在したことは一度も無かったが、打ち震えるほどの幸福感の向こう側で貴紀と神はオーバーラップした。

心底神なる貴紀に感謝したのである。

私は尚更、注意深く貴紀を見つめようとする。

原始の過去から悠久の時を経て、これからも又、更に続くであろうことを心得た長大なる遺伝子が、何を語ろうとするのか。

恐るべき存在を前にして、ただ忘我の境地にあるこの私に、ささやきかける隙を見つけたというのか。

赤子の顔の筋肉が一瞬よじれる。

あるいは周囲の混沌に、重く熱い溜め息も、確かに聞こえたはずだった。

この神の声を決して逃してはならない。

そしてこの事の為に私は、彼女が無分別にも影響を及ほすかもしれない、辺りの空気さえも視野に入れ、

じっと意思と意識の視点を凝集させる。

いつでも何かを受け取れる用意に怠りはない。

この存在に負けじと精一杯、完璧なエネルギーを模倣すべく、

たとえば足の指と指の間や、首筋に近い一本の髪の毛の先などにまでも、意識を通わせようと試みる。

しかしそんな並々ならぬ情熱の片側で、私の意識に明確にも知らされたこととは、

もうすでに彼女は、この世の総てを承知し、理解さえもしているということであった。

私が彼女に向ける、純粋でかたくなな視線と、お乳をやりオムツを換え、

快適な環境を保証するということだけが、私の存在に関る唯一の使命のようであった。

快適な環境というものに、もうひとつ付与したい意味がある。

これもまた私の直感というものからきているのだが。

しかし直感の回路が正しく作動するか杏かは、その純粋性だけがたよりなのである。

ひとたび邪推の入る余地を与えると、僅かなずれと浅はかに考えたとしても、それは永遠に私の全体に、

ずれを生じさせるかもしれないことを予感しておこう。

さて快適な環境とは、被女から発せられる一切合切に対して、決して負の最大要素である恐怖心を媒介した表現はとらない、

という環境を保証するという事である。

とりあえず半端なエネルギーではこの環境を保証することはできない。

一寸先は間ならぬ、生死を境にした危険が、いつ降り掛るやもしれない。

常にほんの少しばかりの距離を保ちつつ、注意深く確かな、強い視線を注いでいなければならない。

例えば彼女が電気ストープのそばに限りなく近づいたとしよう。

その時すかさず「ああっ!危ないっ!」「あちちっ!」などの驚愕した音を伴う言葉を、鬼の殺気をもって発してはならない。

例えば彼女がガラスのおはじきをいくつか口に放り込んだとしても。

例え彼女が鋭利なはさみを手にしていたり、彼女にはまだ、歯も生えそろってはいないというのに、

爪楊枝を口に入れ、舌でもてあそんでいようとも。

やがて彼女が台所にやって来て茶碗や皿の入った戸棚を開け、無造作にそれを掴み出そうとしていても。

決して殺気に満ちた驚愕の音だけは発してはならない。

ある一線を境にして潜む危険……それがストープの炎であるなら……冷たい空気はやがてやんわりと、

ぬくもりのきざしを持ちはじめ、次にはもっと暖かな空気へとうつろい、

そのむこうにはもっと熟く、生命の存在に関る危機を訴える何かを感じとる。

安全であるか否か、彼女の全細胞がこの示唆に富んだ状況をキャッチするのである。

「伝統・ぼたん」神内曙光の生花

「伝統・ぼたん」神内曙光の生花

こういった繰り返しが、独自に成長するしなやかでいて、力強く伸びやかな生命力を、彼女の細胞たちに与えているようだ。

決してストーブでやけどをしたことはなく、ガラスのおはじきを割れるまで噛んだ事もない。

歯が生えてくればカガミを見ずとも、たくみに爪横枝を操る。

ある時はまるで手さばさの良い、上等な手品を見るようなときがあった。

じつにハサミを器用に使い、大きな紙の一枚を、みるみる小さな無数の紙片に変えてしまったのである。

その紙片とは一センチにも満たない、小さな小さな三角」形をしたものであった。

貴紀の一歳の誕生日に開かれたパーティーでは、

皿に盛られた生のしらたきを、長い塗ばしであったにもかかわらず、それを正しく手に持ち、巧みにそのうちの一本を掴んで鍋に入れた。

かつて私から箸の使い方を伝授されたことは、一度もなかったはずである。

しかしこんな経験のさなかでも油断があった。

ある夏の暑いとき、彼女の頭に帽子を被せると、私はちゃめっ気たっぷりと、その首のあご勧を軽くパチンと、はじいてみせたのである。

このとき以来、彼女は帽子を被る度、怯えた表情をするようになってしまった。

私はゴム組付き帽子を怖がらないで欲しいと、幾度もこのことを謝ったが、

そして彼女自身も理解しようとしたのだろうが、なかなか彼女の細胞たちは受け入れてくれないのである。

予測の出来る領域以外は、たとえ痛みの伴うことが無かったとしても、それらは負という要素を負わされることになるのか。

予測の出来る領域とは、静かで波立たない空間だけがその領域になりえるということなのか。

私はある蟻たちの行動を思い起こす。

家の勝手口の外にわずかばかりの花壇を作っていたのだが、その境界線を示すコンクリートのブロックを持ち上げかけた時である。

一瞬の狂気が電光石火のごとく走った。

ブロックの底にある土には、整然と貯蔵された数百を超えるほどの、蟻の卵の飼育室があったのである。

私は一瞥したあとすぐにもこのブロックをもとに戻したが、蟻たちはその後も、私の行為を許すことなく、

せっせといさぎよく卵を全て運び出し、そこはついに廃墟となったのである。

私は心の中だけでは治まらず、声に出し蟻たちに謝り許しを乞うたのであったが、私は途方もなく悲しい気持ちになった。

MARTI FREUND「Fillgree」

MARTI FREUND「Fillgree」

私と貴紀の蜜月の時代に交わされたコミュニケーションは、

少し奇妙なものだったかもしれない。

ある時貴紀と散歩中に、小道のアスファルトの上でペしゃんこになったねずみを発見した。

貴紀がこのねずみはどうしたのかと私に聞いてくる。

私はその問いに対して、とんち問答のごとく答える。

「それはね……」とっさにすぐそばにある木の下を指差し、

「ここに落ちている、木の枯れ葉のようなものよ」と答える。

貴紀に何を開かれたとしても、

自分が本当にキャッチしたものを伝えたいと躍起になった。

死ぬ、生きるという事を、まだきちんと説明できない私は、

頭の中を、くるくるまわる走馬灯から答えを導きだそうとしているとんち小僧である。

しかし今までとは違った切り口で、ものを眺めようとするところには、

見えてくる風景さえも違ってくることがあるようだ。

ある夏の午後、公園に出かけ蟻達がぞろぞろ這う太い木の幹をみつけ観察していると、

蜜に溺れる一匹の蟻に気付いた。

木の幹からあふれ出る蜜を、舐めては自分達の巣へ運ほうとしているなかで、

その一匹だけは蟻の行列に戻る事なく、蜜を舐めては休み、舐めては休みを繰り返している。

そのうち蜜の最も深い、湖の真中へくりだしたなら、

姿も全く見えなくなる穴のようなところへ入り込んでいった。

しばらく出てこない。

やがて全身蜜だらけになってそこから這い出てきた。

そして又それを何度か繰り返す。

ところが幾たびか繰り返した後、

とうとうその蟻は蜜の穴から戻ってこなかったのである。

私にはその蟻がどうしたのか見当さえもつかないのだが。

このように行列の中の、一匹の蟻に注目できたことは蟻の世界をうんと広げたことでもあったのだ。

時には二人の間で交わされる会話を、おもいっきり身体を伸ばしたり縮めたりと、

自分の全体を使ってことばの陰影を表現してみたり、そこに逆転の表現も入ってくることは、もちろんである。

あるいは、二人で鏡をみつめ、

どれだけ顔の表情をくずして、変な顔ができるかなんて事も真剣だ。

ある時、貴紀が素晴らしくへんてこりんな顔ができ、

私は貴紀がますます偉大に見えてしまったほどである。

お風呂に入れば、手の平に石鹸を泡立て、隅々まで自分の身体を触り洗う。

「貴紀…足の指の間にもこんにちわって挨拶してあげながら洗うのよ」たとえば足で自分を触ってみる。

私は貴紀に言う。足だって手のように使ってみるのよ。

どれだけ足もこの手の様に繊細に感じ、使いこなせたら…

それが目下の課題になる。貴紀も今では、足の指で器用に物を掴んだりするし、

私の身体をまるで手の指を使ったように、強弱をつけ指圧も出来るのだ。

私は嬉しい気持ちになる。

「ほんとはね、足でも人を撫でてみたいと思っているの」と私は言ってみる。

すかさず貴紀の声。「ミチ!それはダメ!」私はちょっとだけ混乱する。

いつも面白おかしい事ばかりではない。

ほんのささいな事で貴紀をおもいっきり、しかってしまった時、私は正直に白状する。

自分は悲しいくらい愚か者で、貴紀のやった事以上に、自分の日頃の鬱憤晴らしをしてしまった事を。

あとは許しを乞い、日々自分は修行に励みますと約束するのだ。

天オの時代を生きる者を前にして、自分はどうすればよいのかをいつも考えた。

いまある全ての制限を取り払い意識を解放した時に、澄み渡ったその向こうに何を見るのかという想像力。

たとえば世界は8の字のようにねじれているかもしれないと。

それは左・右?、上・下?、表・裏?ねじれの両翼にはそんなものがあって、でもねじれは即ち、つながっているという事。

つながっているものに限定した意味を与え、過剰に反応する事はナンセンスという事になりかねない。

だけど人間は考える葦であるという。

つまり思考のるつほに限りなくはまろうとするの。

もしかしたら生きる糧をそこから得るようにね。

そんな今の私が持てる想像力のそのカで、天才から発せられる全てに、純粋に新しき時代に向かわせようとする機会を与え、天才から発した、たった今は洗練されたエネルギーの火の玉となり、この時空をすり抜けるが如し、通過し超越していってくれるだろうと。

私はいつか貴紀に聞いてみたい。

『貴紀…空の向こうにはどんな世界が広がっているの…』あなたはきっと空の話をしてくれるだろう。

それはもしかしたら身体の中の宇宙を表す物語を聞くみたいに。

貴紀と私の間で交わされる奇妙な問答、それらもたぶん自らの意識を解放する為の、自らへ向けられた問答でもあるのだ。

8の字の両翼には何もないという、ひとつの可能性と試みを内に秘め、何かを導こうと。この天才の時代から。

1994年の夏が終わりかける頃、私は貴紀に問いかけた。

「万華鏡のお店をやろうと思うのだけど」すると貴紀は答えた。

「ミチ!今こそ出番だよ」幾日かして又聞く私に貴紀が答える。

「ミチは頑張らなくても大丈夫!」もはや万華鏡の店をやらないという理由はどこにも存在しなかったのである。

あのワシントンのミセス・ベーカー邸でKIKIを連れ再び訪れた私に、ベーカー女史は言った。

「私は息子を亡くした事でこの素晴らしい万華鏡に出会い、貴方はKIKIの誕生で万華鏡に出会った。

このスピリチュアルなエピソードをブリュースター・ソサエティのメンバーたちに知らせ全面的に昔館をバックアップしたい」と。

私はもう人がつくる物や物語に興味が持てず、今だけで精一杯であった。

そこここに引き起こされる何かのうずまきが、何かに触発され、又何かを巻き添えにし何かを引き起こす。

それらの全方位的スパークを、つぶさに見ようとするだけで私の人生は十分だったのである。

そんな私が昔館で人々を待つ。

ある程度語り尽くされ、しかも受け手にマネーの介在する余地も、自身が究極の意味では試される事のない、まるで墓場のような美術館におさまる事なく、ある種、緊張をはらんだ店という空間が用意きれた時。

必死になって内なるものと物をみつめる。

自身の内部でどれだけの重さが振り子にかかるのか、いったりきたりを繰り返し、やがて内なる音を立て始める。

究極のところ自分が楽しむ万華鏡も最後には自分で作るものだと囁き始める。

全自分が心底夢中になってきれいだと、そしてそれを好きだと思えるものは、自分が作り出すしかないと。

鏡をことわざなどで人となりを写し出すような言い方がある。

自分の作り出した万華鏡こそが最高だと思えた時、その鏡のマジックは自分の感性の頂点である絶頂を映し出しているのである。

なぜかその天才の時代とは一歳半までだろうと、内なる私の声が教える。

この時代を大切にしよう。

私はこの直感からもたらされる、内なる響きを素直に受け入れ、私の全エネルギーを燃やし尽くしてでも、

この時代をしっかりと目撃することを固く決意したのだった。

娘の貴紀が誕生し、半年以上が経とうとしていたが、私は相変わらず毎日泣き暮らしていた。

私のような何のとりえもなく、自分に少しばかりの価値さえも感じることができない、

あくまでもちっほけでみじめな私に、これほどまでに絶大にして、確かな幸福感を与えられたのである。

神様ありがとう。

子は宝と言うではないか、本当にありがたい。

かつて苦しい時の神頼みに、神が存在したことは一度も無かったが、打ち震えるほどの幸福感の向こう側で貴紀と神はオーバーラップした。

心底神なる貴紀に感謝したのである。

私は尚更、注意深く貴紀を見つめようとする。

原始の過去から悠久の時を経て、これからも又、更に続くであろうことを心得た長大なる遺伝子が、何を語ろうとするのか。

恐るべき存在を前にして、ただ忘我の境地にあるこの私に、ささやきかける隙を見つけたというのか。

赤子の顔の筋肉が一瞬よじれる。

あるいは周囲の混沌に、重く熱い溜め息も、確かに聞こえたはずだった。

この神の声を決して逃してはならない。

そしてこの事の為に私は、彼女が無分別にも影響を及ほすかもしれない、辺りの空気さえも視野に入れ、

じっと意思と意識の視点を凝集させる。

いつでも何かを受け取れる用意に怠りはない。

この存在に負けじと精一杯、完璧なエネルギーを模倣すべく、

たとえば足の指と指の間や、首筋に近い一本の髪の毛の先などにまでも、意識を通わせようと試みる。

しかしそんな並々ならぬ情熱の片側で、私の意識に明確にも知らされたこととは、

もうすでに彼女は、この世の総てを承知し、理解さえもしているということであった。

私が彼女に向ける、純粋でかたくなな視線と、お乳をやりオムツを換え、

快適な環境を保証するということだけが、私の存在に関る唯一の使命のようであった。

快適な環境というものに、もうひとつ付与したい意味がある。

これもまた私の直感というものからきているのだが。

しかし直感の回路が正しく作動するか杏かは、その純粋性だけがたよりなのである。

ひとたび邪推の入る余地を与えると、僅かなずれと浅はかに考えたとしても、それは永遠に私の全体に、

ずれを生じさせるかもしれないことを予感しておこう。

さて快適な環境とは、被女から発せられる一切合切に対して、決して負の最大要素である恐怖心を媒介した表現はとらない、

という環境を保証するという事である。

とりあえず半端なエネルギーではこの環境を保証することはできない。

一寸先は間ならぬ、生死を境にした危険が、いつ降り掛るやもしれない。

常にほんの少しばかりの距離を保ちつつ、注意深く確かな、強い視線を注いでいなければならない。

例えば彼女が電気ストープのそばに限りなく近づいたとしよう。

その時すかさず「ああっ!危ないっ!」「あちちっ!」などの驚愕した音を伴う言葉を、鬼の殺気をもって発してはならない。

例えば彼女がガラスのおはじきをいくつか口に放り込んだとしても。

例え彼女が鋭利なはさみを手にしていたり、彼女にはまだ、歯も生えそろってはいないというのに、

爪楊枝を口に入れ、舌でもてあそんでいようとも。

やがて彼女が台所にやって来て茶碗や皿の入った戸棚を開け、無造作にそれを掴み出そうとしていても。

決して殺気に満ちた驚愕の音だけは発してはならない。

ある一線を境にして潜む危険……それがストープの炎であるなら……冷たい空気はやがてやんわりと、

ぬくもりのきざしを持ちはじめ、次にはもっと暖かな空気へとうつろい、

そのむこうにはもっと熟く、生命の存在に関る危機を訴える何かを感じとる。

安全であるか否か、彼女の全細胞がこの示唆に富んだ状況をキャッチするのである。

「伝統・ぼたん」神内曙光の生花

「伝統・ぼたん」神内曙光の生花こういった繰り返しが、独自に成長するしなやかでいて、力強く伸びやかな生命力を、彼女の細胞たちに与えているようだ。

決してストーブでやけどをしたことはなく、ガラスのおはじきを割れるまで噛んだ事もない。

歯が生えてくればカガミを見ずとも、たくみに爪横枝を操る。

ある時はまるで手さばさの良い、上等な手品を見るようなときがあった。

じつにハサミを器用に使い、大きな紙の一枚を、みるみる小さな無数の紙片に変えてしまったのである。

その紙片とは一センチにも満たない、小さな小さな三角」形をしたものであった。

貴紀の一歳の誕生日に開かれたパーティーでは、

皿に盛られた生のしらたきを、長い塗ばしであったにもかかわらず、それを正しく手に持ち、巧みにそのうちの一本を掴んで鍋に入れた。

かつて私から箸の使い方を伝授されたことは、一度もなかったはずである。

しかしこんな経験のさなかでも油断があった。

ある夏の暑いとき、彼女の頭に帽子を被せると、私はちゃめっ気たっぷりと、その首のあご勧を軽くパチンと、はじいてみせたのである。

このとき以来、彼女は帽子を被る度、怯えた表情をするようになってしまった。

私はゴム組付き帽子を怖がらないで欲しいと、幾度もこのことを謝ったが、

そして彼女自身も理解しようとしたのだろうが、なかなか彼女の細胞たちは受け入れてくれないのである。

予測の出来る領域以外は、たとえ痛みの伴うことが無かったとしても、それらは負という要素を負わされることになるのか。

予測の出来る領域とは、静かで波立たない空間だけがその領域になりえるということなのか。

私はある蟻たちの行動を思い起こす。

家の勝手口の外にわずかばかりの花壇を作っていたのだが、その境界線を示すコンクリートのブロックを持ち上げかけた時である。

一瞬の狂気が電光石火のごとく走った。

ブロックの底にある土には、整然と貯蔵された数百を超えるほどの、蟻の卵の飼育室があったのである。

私は一瞥したあとすぐにもこのブロックをもとに戻したが、蟻たちはその後も、私の行為を許すことなく、

せっせといさぎよく卵を全て運び出し、そこはついに廃墟となったのである。

私は心の中だけでは治まらず、声に出し蟻たちに謝り許しを乞うたのであったが、私は途方もなく悲しい気持ちになった。

MARTI FREUND「Fillgree」

MARTI FREUND「Fillgree」私と貴紀の蜜月の時代に交わされたコミュニケーションは、

少し奇妙なものだったかもしれない。

ある時貴紀と散歩中に、小道のアスファルトの上でペしゃんこになったねずみを発見した。

貴紀がこのねずみはどうしたのかと私に聞いてくる。

私はその問いに対して、とんち問答のごとく答える。

「それはね……」とっさにすぐそばにある木の下を指差し、

「ここに落ちている、木の枯れ葉のようなものよ」と答える。

貴紀に何を開かれたとしても、

自分が本当にキャッチしたものを伝えたいと躍起になった。

死ぬ、生きるという事を、まだきちんと説明できない私は、

頭の中を、くるくるまわる走馬灯から答えを導きだそうとしているとんち小僧である。

しかし今までとは違った切り口で、ものを眺めようとするところには、

見えてくる風景さえも違ってくることがあるようだ。

ある夏の午後、公園に出かけ蟻達がぞろぞろ這う太い木の幹をみつけ観察していると、

蜜に溺れる一匹の蟻に気付いた。

木の幹からあふれ出る蜜を、舐めては自分達の巣へ運ほうとしているなかで、

その一匹だけは蟻の行列に戻る事なく、蜜を舐めては休み、舐めては休みを繰り返している。

そのうち蜜の最も深い、湖の真中へくりだしたなら、

姿も全く見えなくなる穴のようなところへ入り込んでいった。

しばらく出てこない。

やがて全身蜜だらけになってそこから這い出てきた。

そして又それを何度か繰り返す。

ところが幾たびか繰り返した後、

とうとうその蟻は蜜の穴から戻ってこなかったのである。

私にはその蟻がどうしたのか見当さえもつかないのだが。

このように行列の中の、一匹の蟻に注目できたことは蟻の世界をうんと広げたことでもあったのだ。

時には二人の間で交わされる会話を、おもいっきり身体を伸ばしたり縮めたりと、

自分の全体を使ってことばの陰影を表現してみたり、そこに逆転の表現も入ってくることは、もちろんである。

あるいは、二人で鏡をみつめ、

どれだけ顔の表情をくずして、変な顔ができるかなんて事も真剣だ。

ある時、貴紀が素晴らしくへんてこりんな顔ができ、

私は貴紀がますます偉大に見えてしまったほどである。

お風呂に入れば、手の平に石鹸を泡立て、隅々まで自分の身体を触り洗う。

「貴紀…足の指の間にもこんにちわって挨拶してあげながら洗うのよ」たとえば足で自分を触ってみる。

私は貴紀に言う。足だって手のように使ってみるのよ。

どれだけ足もこの手の様に繊細に感じ、使いこなせたら…

それが目下の課題になる。貴紀も今では、足の指で器用に物を掴んだりするし、

私の身体をまるで手の指を使ったように、強弱をつけ指圧も出来るのだ。

私は嬉しい気持ちになる。

「ほんとはね、足でも人を撫でてみたいと思っているの」と私は言ってみる。

すかさず貴紀の声。「ミチ!それはダメ!」私はちょっとだけ混乱する。

いつも面白おかしい事ばかりではない。

ほんのささいな事で貴紀をおもいっきり、しかってしまった時、私は正直に白状する。

自分は悲しいくらい愚か者で、貴紀のやった事以上に、自分の日頃の鬱憤晴らしをしてしまった事を。

あとは許しを乞い、日々自分は修行に励みますと約束するのだ。

天オの時代を生きる者を前にして、自分はどうすればよいのかをいつも考えた。

いまある全ての制限を取り払い意識を解放した時に、澄み渡ったその向こうに何を見るのかという想像力。

たとえば世界は8の字のようにねじれているかもしれないと。

それは左・右?、上・下?、表・裏?ねじれの両翼にはそんなものがあって、でもねじれは即ち、つながっているという事。

つながっているものに限定した意味を与え、過剰に反応する事はナンセンスという事になりかねない。

だけど人間は考える葦であるという。

つまり思考のるつほに限りなくはまろうとするの。

もしかしたら生きる糧をそこから得るようにね。

そんな今の私が持てる想像力のそのカで、天才から発せられる全てに、純粋に新しき時代に向かわせようとする機会を与え、天才から発した、たった今は洗練されたエネルギーの火の玉となり、この時空をすり抜けるが如し、通過し超越していってくれるだろうと。

私はいつか貴紀に聞いてみたい。

『貴紀…空の向こうにはどんな世界が広がっているの…』あなたはきっと空の話をしてくれるだろう。

それはもしかしたら身体の中の宇宙を表す物語を聞くみたいに。

貴紀と私の間で交わされる奇妙な問答、それらもたぶん自らの意識を解放する為の、自らへ向けられた問答でもあるのだ。

8の字の両翼には何もないという、ひとつの可能性と試みを内に秘め、何かを導こうと。この天才の時代から。

1994年の夏が終わりかける頃、私は貴紀に問いかけた。

「万華鏡のお店をやろうと思うのだけど」すると貴紀は答えた。

「ミチ!今こそ出番だよ」幾日かして又聞く私に貴紀が答える。

「ミチは頑張らなくても大丈夫!」もはや万華鏡の店をやらないという理由はどこにも存在しなかったのである。

あのワシントンのミセス・ベーカー邸でKIKIを連れ再び訪れた私に、ベーカー女史は言った。

「私は息子を亡くした事でこの素晴らしい万華鏡に出会い、貴方はKIKIの誕生で万華鏡に出会った。

このスピリチュアルなエピソードをブリュースター・ソサエティのメンバーたちに知らせ全面的に昔館をバックアップしたい」と。

私はもう人がつくる物や物語に興味が持てず、今だけで精一杯であった。

そこここに引き起こされる何かのうずまきが、何かに触発され、又何かを巻き添えにし何かを引き起こす。

それらの全方位的スパークを、つぶさに見ようとするだけで私の人生は十分だったのである。

そんな私が昔館で人々を待つ。

ある程度語り尽くされ、しかも受け手にマネーの介在する余地も、自身が究極の意味では試される事のない、まるで墓場のような美術館におさまる事なく、ある種、緊張をはらんだ店という空間が用意きれた時。

必死になって内なるものと物をみつめる。

自身の内部でどれだけの重さが振り子にかかるのか、いったりきたりを繰り返し、やがて内なる音を立て始める。

究極のところ自分が楽しむ万華鏡も最後には自分で作るものだと囁き始める。

全自分が心底夢中になってきれいだと、そしてそれを好きだと思えるものは、自分が作り出すしかないと。

鏡をことわざなどで人となりを写し出すような言い方がある。

自分の作り出した万華鏡こそが最高だと思えた時、その鏡のマジックは自分の感性の頂点である絶頂を映し出しているのである。

KI KI

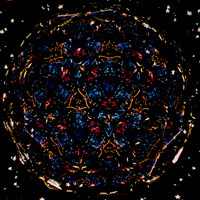

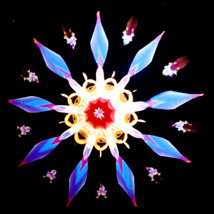

今回が最後の章になりますが、最後は万華鏡の基本的な構造の紹介と、

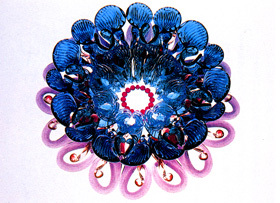

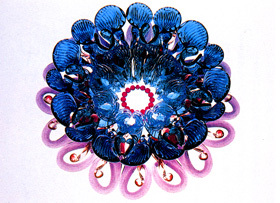

私が作った 万華鏡「KIKI」の中の映像写真で終わりたいと思います。

ここにある万華鏡の映像は全てたった一つの万華鏡から生まれたものです。

万華鏡につけた名前が娘と同じ「KIKI」というわけなのですが、

それは子供のような高いエネルギーをその名で表したつもりなのです。

私がこの万華鏡の原型となるものを制作したのは四年前に遡るのですが、

それは万華鏡を一度廻してしまえば二度と同じものが現れないという法則を、次に立ち現れる映像との落差を意識し、

より明確に認識できるものをという欲求から生み出された作品でもあるのです。

ここにある映像にとどまらず、永遠に展開する万華鏡「KIKI」であり、

万華鏡を一回転させるなかから連続的に起こってくる映像。

点、もしくはある一線から放射される360度のまんだらの世界の中で起こった光景なのです。

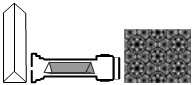

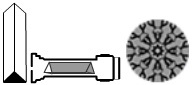

全体にパターンを反映します。

(国内の土産物店などで売られている万華鏡はこのスリーミラー方式になります)

私が作った 万華鏡「KIKI」の中の映像写真で終わりたいと思います。

ここにある万華鏡の映像は全てたった一つの万華鏡から生まれたものです。

万華鏡につけた名前が娘と同じ「KIKI」というわけなのですが、

それは子供のような高いエネルギーをその名で表したつもりなのです。

私がこの万華鏡の原型となるものを制作したのは四年前に遡るのですが、

それは万華鏡を一度廻してしまえば二度と同じものが現れないという法則を、次に立ち現れる映像との落差を意識し、

より明確に認識できるものをという欲求から生み出された作品でもあるのです。

ここにある映像にとどまらず、永遠に展開する万華鏡「KIKI」であり、

万華鏡を一回転させるなかから連続的に起こってくる映像。

点、もしくはある一線から放射される360度のまんだらの世界の中で起こった光景なのです。

全体にパターンを反映します。

(国内の土産物店などで売られている万華鏡はこのスリーミラー方式になります)

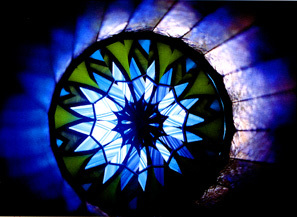

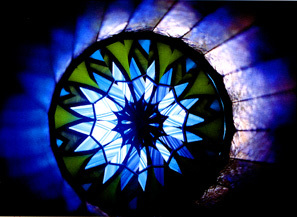

THREE MIRROR SYSTEM

3ミラーシステム

3ミラーシステム

中心に一つのイメージを映しだします。

(アメリカではこのツーミラー方式の万華鋲を、曼荼羅スコープと呼んでいます)

万華鏡「KIKl」は3枚の板のうち2枚だけが表面鏡で、

あとの1枚は反射しない黒の板を使って組み立てられております。

黒の板は2枚の鏡に比べ細くカットされ.その筒口は二等辺三角形を成しています。

(アメリカではこのツーミラー方式の万華鋲を、曼荼羅スコープと呼んでいます)

万華鏡「KIKl」は3枚の板のうち2枚だけが表面鏡で、

あとの1枚は反射しない黒の板を使って組み立てられております。

黒の板は2枚の鏡に比べ細くカットされ.その筒口は二等辺三角形を成しています。

TWO MIRROR SYSTEM

2ミラーシステム

それではみなさま、長い間お付き合いを頂き、本当にありがとうございました。

そして古来日本文化に優れた、しかも最高に洗練された知性と理性を伝えてこられた池坊様、

そして日本華道社に、心から敬意と感謝の言葉を贈らせて頂きたいと思います。

ほんとうにありがとうございました。

そして古来日本文化に優れた、しかも最高に洗練された知性と理性を伝えてこられた池坊様、

そして日本華道社に、心から敬意と感謝の言葉を贈らせて頂きたいと思います。

ほんとうにありがとうございました。