月別 アーカイブ

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年3月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (3)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年3月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年10月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (2)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (2)

- 2017年12月 (1)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (1)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (5)

- 2016年5月 (4)

- 2016年3月 (5)

- 2016年1月 (1)

最近のエントリー

お知らせ Blog

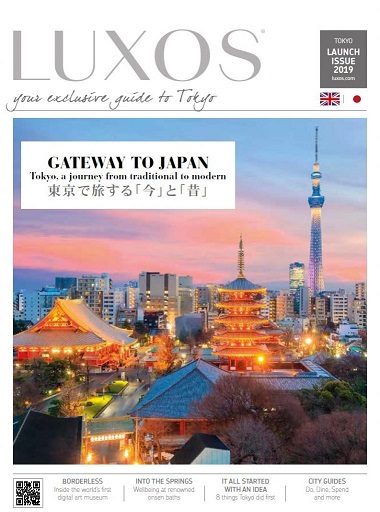

「LUXOS MAGAZINE TOKYO」

◆LUXOS MAGAZINEとは

LUXOS MAGAZINEは、2001年からミラノでスタートし、欧州・中東・アジアを中心に、

宿泊施設に設置するトラベルガイドとして、75万部の発行部数、約600万人の旅行者に愛読されています。

ラグジュアリーホテルを中心に設置しており、読者の65%が富裕旅行者です。

本誌は、年2回(春・秋)、創刊国の言語に英語又は中国語を併記し、発行しています。

掲載しているコンテンツは、美容やファッション、ライフスタイルに加え、

レストランやスパ、アクティビティ、ホテルなどを包括した観光情報を提供しています。

さらに、客室備え付けスマートフォンhandyとも連動したコンテンツ掲載を行っております。

LUXOS

https://www.luxos.com/

(サイト管理者)

2019年4月24日 12:10

ブログ fade-out 第7回「祝祭は地上で」

書き手 荒木和子

(サイト管理者)

2016年8月 5日 16:20

ブログ fade-out 第6回「コージー・ベーカーに捧げる歌」

宿泊地にもなるその大会会場は開幕を待たずにすぐに宴は始まっていた。昔館の宿泊は何棟ものバンガローの一部だったが、

そこでは開け放たれたルームのあちこちで招び合うパーティが開かれていたのだ。

キャロリン・ベネットさんに呼び止められて荒金さんを先頭に、賑やかな部屋に入った。キャスリン女史がいた。

メアリー・ギブソン女史がいた。笑顔のはじける挨拶を交わして、わたしたちは仲間に入った。

言葉の不自由なわたしは、アメリカの夜の、気軽なパーティを、眺めた。

大会第1日目は、ゴルフ大会だった。わたしは暇な日になった。荒金さんと香川君がSONY関連の万華鏡作家との談合に出かけた後は、独り。

気ままに、北米大陸のリゾート地を散策した。野鳥の囀りが、直近だった。

大会第2日目。開会式の行われるモリスルームには大熊氏、山見氏、今田氏、依田氏が来場されていて挨拶を交わしあった。

高らかに鳴るファンファーレ!

バグパイプ隊が入場してきた。なるほど、大会の演出主調は、ブリュースター博士をしのんでかスコットランドなのだ。

わたしは上陸初日の昨日、ジュディス・ポールからタータンチェックのシャツを手渡されていた。それを着込んで参列しているわたしの前を、

スカートをはいたバグパイプ隊が行進する。先頭の奏者はハワード・スミス氏でそのバグパイプは万華鏡に仕立てられていた。

続いて、タータンチェックを着用した会員各氏が列をなして行進する。大会運営の任はジュディス・ポールということだった。

その指揮振りは徹底していて、わたしが列からせり出たとたん下がってという指示が飛んだ。

開会の辞を述べるために壇上に上がったのは、キャロリン・ベネット、シェリー・モーザ、チャールス・カラディモスだ。

三氏にかぎらず、アメリカ人はみなスピーチが上手だ。話の内容は分からなかったが豊かなジェスチャーが伴っているから判るような気がする。

日本人が多数出席していた。大会を取材する撮影隊も来ていた。

そのカメラを肩にした取材陣の動きや会場に据えられた三脚を見ながら壇上からコメントがあった。

撮影は日本で公開され、日本人は万華鏡を広めてくれていると。会場は第三会場まであり、作家がそれぞれブースを起ちあげていた。

開会式の後半で、特別な放送があった。コージー・ベーカー女史の出席が中止になった。

ザ・ブリュースター・ソサエティの彼女の病が、軽からんことを・・・。仙台桴館の千葉さんが訳してくれて、私はアナウンスと空気を理解した。このたびの渡米の目的の1つが、コージー・ベーカー女史に会うことだった。わたしの娘の荒木路が万華鏡専門店を日本で起ち上げる決意に導いてくれた、コージー・ベーカーは母親のわたしにとっては恩人だった。カレイドスコープルネッサンスの源流に敬意をと、麻布十番カレイドスコープ昔館へ来店してくださった礼も表したく、土産を持ってきていた。

突然、壇上に、ギターを掻き鳴らした青年が躍り出た。万華鏡作家の1人で、「コージー・ベーカーに捧げる!」と宣言した。「万華鏡の歌」と題を言って、歌いだした。揺れと震えのある声は、憂いを表出していて、モリスホールは一瞬、祈りの色に染まった。

(サイト管理者)

2016年7月11日 15:56

ブログ fade-out 「ブリュースター博士をエジンバラに訪ねて」

エジンバラ駅の改札口を出たとき、バグパイプの演奏が聞こえた。行進にふさわしいその4拍子は、ようこそ、スコットランドへといっていた。

エジンバラ駅の改札口を出たとき、バグパイプの演奏が聞こえた。行進にふさわしいその4拍子は、ようこそ、スコットランドへといっていた。4日前(27.3.16)スコットランドから帰ってきた。

ロンドンで職に就いている荒木路の娘私には孫にあたる荒木貴紀と、エジンバラに行ってきた。

ブリュースター博士の面影を探しに。

今年2016年は、ブリュースター博士が万華鏡を発明して200年目にあたる。きっとエジンバラでは博士を記念したり顕彰する行事があるだろう。まずはホテルフロントに訊いてみた。「デヴィッド・ブリュースター? ノウ」

街に出てカフェや物販店に訊いてみた。

ノウ。ノウ。

エジンバラ大学のキャンパスにいた学生3人にも訊いてみた。

ノウノウノウ。

当のエジンバラ大学ビジターセンターの職員はさすが知っていた。孫は重ねて博士の発明になる万華鏡のことも尋ねた。職員はそれは知らないと答えた。孫が2014年にここを訪れたとき博士像周囲は工事中で石像には近づけなかった。

工事は終わっていると告げられた。

エジンバラ市民は、訊いた範囲ではだれも万華鏡のことは勿論、Sir David Brewster の名も知らなかった。

エジンバラ市民は、訊いた範囲ではだれも万華鏡のことは勿論、Sir David Brewster の名も知らなかった。アメリカ人と日本人は知っている。亡きコージー・ベーカー女史がカレイドスコープルネッサンスを興さなければ、私たちもエジンバラ市民と同じだったし、万華鏡は祭りの夜店で売っている紙製の玩具しか知らなかったのだ。

エジンバラの空は夕焼けを残して暮れ落ちていたから、翌日、いくつもあるエジンバラ大学のキャンパスの1つ、街はずれの物理学キャンパスにバスに乗って向かった。孫はうろ憶えの小道をいくつか辿って、Sir David Brewster 像に近づいた。

ここに載せた写真を見るように、博士の肖像は大きかった。

ここに載せた写真を見るように、博士の肖像は大きかった。できたてのように白く輝いていた。

博士の指が欠けたままなのは、石像が新品ではないということなのだ。

小道の入り口と学棟の壁に、真新しい「DAVID BREWSTER ROAD」と大文字の表示板が備えつけられていた。ということは立派な顕彰されていることになる。

小道の入り口と学棟の壁に、真新しい「DAVID BREWSTER ROAD」と大文字の表示板が備えつけられていた。ということは立派な顕彰されていることになる。物理学分野の業績で。万華鏡は、多分、余話。

その帰り途中だった。孫がどうしても行きたかったという紅茶の店に寄った。入った時。私はアッと感じた。

その帰り途中だった。孫がどうしても行きたかったという紅茶の店に寄った。入った時。私はアッと感じた。万華鏡専門店を荒木路が始めるまでは、麻布十番の店はカフェ昔館だった。

孫が連れていったエジンバラの紅茶専門店「Amteaques」は、ただしく、カフェ昔館の趣きを宿していたのだ。アンティークの家具調度が所狭しと配置され、その隙間で客は茶を飲む。望まれればレースのクロースやティカップなど調度品を売りもする。 スージークーパーの陶器や旧いアクセサリーが売れていたカフェ昔館とまったく同じだ。1920年代の照明具で浮かび出る年季の入った店内に、懐かしい、という1本の筋雲がたなびいている。

ブリュースター博士が学び教え研究した万華鏡の故郷エジンバラ市に、カフェ昔館の立ち昇らせていた筋雲を見て、私はニンマリした。

カフェ昔館の時代孫はまだ生まれていなかった。だのに店内に漂う筋雲にこもった、温もりと小粋という魂は、伝わっている。

カレイドスコープ昔館を訪ねてくれた女性客がおっしゃった。

カレイドスコープ昔館を訪ねてくれた女性客がおっしゃった。「以前、カフェじゃなかったですか?」

「ええ、やっておりました」

「おなじ経営者なんですね。やっぱり!

あの店の雰囲気と、ここ、似ているんです」

(サイト管理者)

2016年6月12日 15:40

ブログ fade-out 第5回「坂の途中の、ゴージャス」

日本人のわたしには上流社会そのものに見えた。

オレゴン州ポートランドの「The Resort」を会場とする2004年度のコンベンションは、自尊心と表敬に満ちた、一大社交場だった。

今回は私が出席した万華鏡世界大会を思い出して、できるだけ正確に書いてみよう。

カレイドスコープ昔館のコンベンション参加は11度目だったが、成田空港から思い起こしてみる。

空港施設のボードに、「万華鏡世界大会米国視察団US852」と表示があって、その公式性に、日本人の参加が多いことが分かった。

カレイドスコープ昔館代表として出席するわたしと荒金純子と香川亮の3人がサンフランシスコ空港に到着してみると、

若くて美しいローラ嬢が出迎えてくれていた。彼女の運転でアーチストのジュディス・ポールとトム・ダーデン夫妻宅に直行。

着いてみると坂の途中を活かした夫妻の家屋は、花壇に囲まれた、巨大なデコレーションだった。

万華鏡的オブジェの貼り付けられた外装の玄関を入ると居間も台所も階段も、ジュディス手造りの意匠で装われ、

特にバスルームには息を呑んだ。

まっ青なタイルにイルカがしぶきを上げて躍っていた!

またテラスは、手摺りの下に嵌め込まれたガラス面がすでに万華鏡だった。

植生した花々が、手摺りの向こうで、咲き乱れている!

万華鏡を、家屋と環境で表現している!

すごいデザインの邸宅のパーティーは日本人でいっぱいだった。

大皿に盛られた料理は手作りという家庭的なもてなしだったが、

広大な個人宅でのパーティに縁が薄く言葉も不自由な30人ほどの日本人は、

オープンルームのあちこちでただ黙って飲み食いする。

そのなじめないでいる黙々のさいちゅう、悲鳴に近い人声があかった。

声の方向のトイレットに駆けつけてみると、便器から大便やペーパーが溢れ出ている。

人影はなかった。

30人という日本人ゲストの使用で便器は詰まってしまい汚物がキレイなタイル床を汚している。

なんとかしなくちゃと慌てふためいていると、脇から腕まくりの手が伸びた。

ものも言わず仙台桴館の千葉智子さんが、肩まで便器に腕を突っ込んでいた。

私が先に駆けつけていたのに、排泄物に一瞬の躊躇があって手を出せなかった年長者の私は、ひどく恥ずかしかった。

終始無言、静かで細やかな、千葉さんの果敢な行動力のおかげで知れ渡ることもなく、便器の疲労は隠密にすんだ。

アメリカ第一夜のサンフランシスコウェスティンホテルまで車で送ってくれたのはトム・ダーデン氏。

荷を置いたわたし達カレイドスコープ昔館の3人はディナーをサンフランシスコ港の波止場にもとめた。

コンベンション出席のための出張が10回目となる荒金さんは、思い出に鮮やかな、よいレストランを知っていた。

席に着くと、サンフランシスコ湾へと延びた、埠頭が臨める。

長い波止場に人影はなく、湾内を、どこの国の船か、ゆっくり、航っている。

街灯が照らして出しているのは、北米大陸の始まりなのか、角々した低い建物のあるかっての波止場は吹く風もなく乾いていた。

巨大なロブスターなど皆で食べて、176ドル。チップ20ドル。

明日は大会会場、宿泊地ともなるThe Resortへ移動する。

(管理者)

2016年3月29日 00:32

ブログ fade-out 第4回「地中海を手に持って」

テレビ放送大学の画面(美学芸術学研究第1回)に現われたヴィーナスは、青かった。

ヴィーナス像はスイスの実験芸術家イヴ・クラインの創り出した塗料(専売特許IKB)に被われていて、講師はその青色を、次元を超えた青、だと解説した。

その青は、深しんと暗いのに、ほの明かるいのだ。

色素の原子がおのずと発光しているとしかおもえない。

その暗黒力と光源力。この怪しさこそ、根源的なる青だ、といえないか。藍とは全然異う。

海でもない、空でもない、もしか、地球!?

火星から眺めた・・・・。

わたしはイヴ・クライン氏に会おうと決めた。

日本人はブルーが好きだ。

わたしも月夜の晩や夕暮れの空が好きだ。

カレイドスコープ昔館が開店してお客様は日に1人といった

閑な頃、尼僧姿の修道女が現われた。

「新幹線で、やっと来ることができました」

ひっそりとほほ笑まれた修道尼は、敬虔な振る舞いで、いくつかの万華鏡を手に取り、青で統制された万華鏡を買っていかれた。

別の日、芦屋から来られたというご婦人も、「ブルーが好きなの」とおっしゃった。

万華鏡を店の表の外光で眺め、嘆声をあげられた。

「まあ!!!・・・・。悲しくなるわ。うつくしすぎて」

わたしはテレビ放送大学に電話を入れた。

情報は「青いヴィーナス」はニース近代現代美術館に展示されているということくらい。

わたしは図書館へ走った。そこで開いた小型の画集「数の美術館」(河出楽器出版部)で知らされたことは思いがけなかった。

なんと34歳でとっくに(1962年)亡くなっていた。

イヴ・クラインの青を主に万華鏡を作れたら!

イヴ・クラインの青を主に万華鏡を作れたら!窓辺で、ゆったり、万回、まわすうち、一瞬は、クラインブルーだけが現れる。

世界は一面一色、深みにはまった、青。

「数の美術館」の巻頭に掲げられた「青のモノクロームIKB3」(パリ ポンピドゥーセンター)、そのものだ。

地中海に行かなくても、手はクラインのめざした地中海を持っている。

(管理者)

2016年3月29日 00:29

ブログ fade-out 第3回「カオスは自ら、コスモスへ」

行方知らずのあの万華鏡は、手のひらにのるオブジェクト自身のうちに、秩序と調和とを持つ宇宙だった。

そのコスモスに対して、<カオス>と名付けたい万華鏡があった。

万華鏡専門店を起ち上げた荒木路が探究マニア時代に作りあげた万華鏡だ。

キレイが分厚く、涯のなさが湧くように続くというオブジェクト。

暖色と寒色の割合は寒系が多かったように思う。

布切れ・テープ・リボン・紙片などの持つ色に、茶系や藍や灰色が目に立ち、荒涼といいたい色層に、ピンクや黄金色や赤が救いのように輝いていた。

チェンバーを回してみていると、湧いてくる虫的生命感には美も醜も悪意さえも選別されてなく、神経も感情も、精神も、追いすがれなくなりヤバい目に遭いそうだという代物だった。

開業当時の閑散な店頭に3か月くらいは置いてあったから、観てご存知のかたもおいでかもしれない。あのゾクゾクと湧く、ぶ厚いから昏くなる超混沌に耐えられるのは数奇を知る者だけだ。

厚みの仕掛けは登録を得ているから、いつか荒木路作の<カオス>が店の棚に並ぶこともあるだろう。

実物はとっくに当人に壊されていまでは幻だ。

その頃、NHKの夕方のニュース番組に子(私には孫)を連れて撮られていた荒木路は、白痴かうつろな病人に見えた。

世間の常識を踏み越えたアナーキーな奇人でなければ、当時、商売で万華鏡だけを売るなんてことだれも考えおよばなかったことだと思う。

原野の礫と雑草の上に咲いた、やっとの花が、カレイドスコープ昔館だ。

わたしたちは、普段の暮らしで清らかになることは簡単ではない。

秀れた万華鏡には、俗から天上へと、すっと越えさせてくれるチカラがある。

そうした秀れたオブジェクトに出合うには、数多くを、時間をかけて、観入らなければならない。

オブジェクトは工場生産できないから、何百あっても同じものはないのだ。

観る人の鑑賞眼がそれと相性で、観分けるしかない。

入魂のアーチストが寝食忘れて創りだす万華鏡は、信頼に足る。

せわしない、あるいは倦怠のあいまに、信頼に足る万華鏡を、取り上げてみよう。

チェンバーを、ゆっくりと、すこしだけ、回す。

ふいに、澄みきった涯界へ、連れていってくれる。

停める。

祈りたくなる。

それは治癒だ。

あしたまた、がんばろう。

(管理者)

2016年3月29日 00:27

ブログ fade-out 第2回「行方の行方は、深淵」

手作り教室の開かれていたカレイドスコープ昔館のアトリエでのことだ。

わたしが固まったのは幸いだった。

わずかでも震えたら、そのオブジェクトは、永遠にもどってこない。

土曜日ごとに、万華鏡手作り教室に通ってきて、一つだけ万華鏡を作ったその人は60代に入ろうとする独り身の男性だ。

これまで手で物作りしたことなんかただの一度もないということだった。

そんな人に、こんな万華鏡ができてしまった!

作ろうとして作れるものではない。

作ろうとして作ったのではない。

偶然か。

ほんとうに偶然か。

こんな、キレイという現世を突きぬけて、天も地もない、現象界のすべてが秩序を得調和して、ほほえんでいる。

その安らぎといったら!

これは、人の目には見えないけれども現実にはパワーをしめすことのある、魂や霊の電磁力が人間の手を通して、一瞬、合致現出した、必然ではないのか。

忘れもしない、緑とオレンジ色を基調とした、だが秀れて余白のたっぷりしたオブジェクト(3ミラー)に、点、点と、紫、桃色、銀色、黄、紅の粒たちが、つつしみ深く、所を得ていた。

遥かな背光にきらめいて。

こう書いたところでどれほど人に伝わるだろう。

ふと手にとった万華鏡。

そのオブジェクトは、広やかな白面に赤い片、片。

雪原に西瓜が! と見たとき、人はおのずと、物語を作りはじめる。

雪は冬だし、西瓜は夏だし。

どうしてこの巡り合わせになったのかと。

想像をめぐらせ、人物を登場させ、起こって、経って、終末にきた物語。

現代人は、おもしろくもない日常を、負けながら生きている。

豊かな物語を、心底から欲している。

日本は世界が認める技術大国だ。

洗練された美学も持つ。

その日本人が作る万華鏡には途方もない未来がある。

じっさい日本人アーチストの作品は、カレイドスコープルネッサンスを興したアメリカで瞠目されている。

あの孤独な生徒さんの作った万華鏡は、行方が知れない。生徒さんの行方もしれない。

チェンバーはローラー式だった。

ローラーにガラス粒が接着させてあるだけの単純なものだった。

完全にいたったあの色調、買い取っておけばよかったと、なんど悔んだことだろう。

毎月の金繰りに疲労困憊だったから、生徒の作った作品を買い取る余裕がなかった。

書き手 荒木和子

(管理者)

2016年3月29日 00:25

ブログ fade-out 第1回「消滅に向かって、利休に会う」

日本人は無意識のうちに、平安の昔からわびさびの感性を持っている。

万華鏡は、その美学に、ぴったり当てはまるからだ。

賤がいぶせき苫屋に

千金の馬をつなぐ

司馬遼太郎「歴史の中の日本」

薄ぎたない田舎家に、赤い房に鞍も鐙も金ぴかの馬がつながれたとき、風景は一変する。

わび と さび。

なんの変哲もない日常に、華やぎのある万華鏡。このつきあわせの妙が、日本人の美意識にうったえる。

わびは、ただの侘び住いではない。

病んだり落ちぶれたりの侘しさの底に、赤心という華がある。

寂しい現実の向こうに、やがては期すという華がある。

千利休が完成させたわびさびは、茶室は省略しつくした簡素がいい、茶杓や花入れは竹でよし。

けれども茶碗だけは、交趾など遠国から渡ってきた高雅なものを。

その茶碗は原色の釉薬で彩られている。

みすぼらしくさえある狭い茶室で、異国文化の香気をはなつ高価な茶碗で、静かに、茶をふくむ。

戦に明け暮れる武将たちは四六時中気をたぎらせていては保たない。

鎮める必要があり鎮めるのに、さびという仕掛けが要った。

このさびこそ万華鏡なのだ。

利休はわびという茶室にさびという行為や道具を置いて、それに華やぎがあるとしたのだ。

千利休の様式化した光輝と沈潜の取り合わせ、一期一会の巡り合わせが分かるのは、日本人だからだ。

日本人の伝統となっているわびさび観は、万華鏡に敷衍する。

源氏物語も、風流に価値をみる室町時代も、天下という熱気に湧く安土桃山時代も、

湿潤な風土も持たないアメリカ人においそれとは分からない美学だ。

けれども普遍性をそなえていることは明きらかだ。

荒木路の提示にたちまち反応してチャールス・カラディモスの創りだす万華鏡から、黒という、たくましい、闊達な、太い直線が消えた。

荒木路の提示にたちまち反応してチャールス・カラディモスの創りだす万華鏡から、黒という、たくましい、闊達な、太い直線が消えた。いまでは繊細このうえもない、幽けき翳になっている。

極まって、わたしには中世のベルギーで手編みされた貴婦人用のレースかと見たことがある。

カラディモス氏の表現していた太い黒線は、西洋人の持つ観念や概念の抽象だったのだろう。

それも、日本人には分かる。

美は極まれば、滅びなければならない。

(管理者)

2016年3月29日 00:21

1